嵇 宸

| 学年 | D1 |

| 所属研究室 | 小田研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 日本地理学会 |

| 専門 | エスニック地理学,宗教地理学,都市地理学 |

| 関心 | 横浜中華街,華僑華人,宗教施設,サブ・エスニシティ |

| 主なフィールド | 横浜 |

| 研究業績 | |

|

<論文(査読付き)> <学位論文>

|

|

トップ/教室情報/過去のニュース/2024年/

2024年7月1日付けで,住吉康大助教が新しく着任されました.

2024-07-02

| 所属 | 総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 |

| 職名 | 助教 |

| 学位 | 博士(学術) |

| 専門分野 | 文化地理学,社会地理学,人口地理学 |

| 所属学会 | 日本地理学会,人文地理学会 |

| 業績 |

<論文(査読付き)>

<国内学会発表>

<受賞>

2024-07-02

| 学年 | D1 |

| 所属研究室 | 小田研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 日本地理学会 |

| 専門 | エスニック地理学,宗教地理学,都市地理学 |

| 関心 | 横浜中華街,華僑華人,宗教施設,サブ・エスニシティ |

| 主なフィールド | 横浜 |

| 研究業績 | |

|

<論文(査読付き)> <学位論文>

|

|

2024-06-28

| 学年 | D1 |

| 所属研究室 | 鎌倉研究室 |

| メール | oonishi[アットマーク]humgeo.c.u-tokyo.ac.jp |

| 所属学会 | 日本地理学会,経済地理学会,地理科学学会,地理空間学会 東北地理学会 |

| 専門 | 経済地理学,人文地理学,観光地理学 |

| 関心 | コンテンツ産業,アニメーション産業,地方分散,地域活性化 |

| 主な生息地 | 旅や調査で国内を飛び回ってますが、それ以外は研究室にいます、、、 |

| 研究業績 | |

|

<分担執筆> <国際学会発表> <国内学会発表>

<学位論文>

<外部資金獲得>

<その他>

<ひとこと>

|

|

2024-04-09

田中雅大先生は,2024年4月より東京都立大学・都市環境学部に転出されました.

2024-04-04

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会は4月20日(土)と5月25日(土)の2度開催されますが(詳細は広域システム科学系のHPをご確認ください),人文地理学分野(地域未来社会連携研究機構の鎌倉准教授を含む)の説明会は4月20日(土)の方でのみ,対面にて実施しますのでご注意ください(5月25日(土)の方は人文地理学分野の説明会はありません).なお,次年度入試より,課題提出から対面での筆記試験に変更になりますのでご注意ください.人文地理学分野での説明会では,教員・現役院生と直接話をする機会を設けます.当日,皆様にお会いできることを楽しみにしています.

なお,当日の都合がつかない,遠方のため参加が難しい等の方は人文地理学教室の「お問い合わせ」フォーム(http://www.humgeo.c.u-tokyo.ac.jp/info/inquiry/)を通じて,「お問い合わせ内容」に(1)所属・学年,(2)関心領域/希望する研究テーマ,(3)取り次ぐことを希望する教員名,を明記の上,ご連絡ください.内容を確認の上,当該の教員に転送いたします(ただし,その後の対応については,個々の教員の判断によるものとし,「返事がこない」等の問い合わせに対しては対応いたしません.予めご了承ください).

2024-03-03

博士課程1年の柴田卓巳さんが、第15回韓中日地理学会議(15th Korea-China-Japan Joint Conference on Geography)にてYoung Geographers Awardを受賞しました。受賞した発表の題目は”International Comparison on Arrangement of Railroad and Bus in Rural Areas: Focusing on the Cases of Japan and South Korea”です。おめでとうございます。

2023-10-25

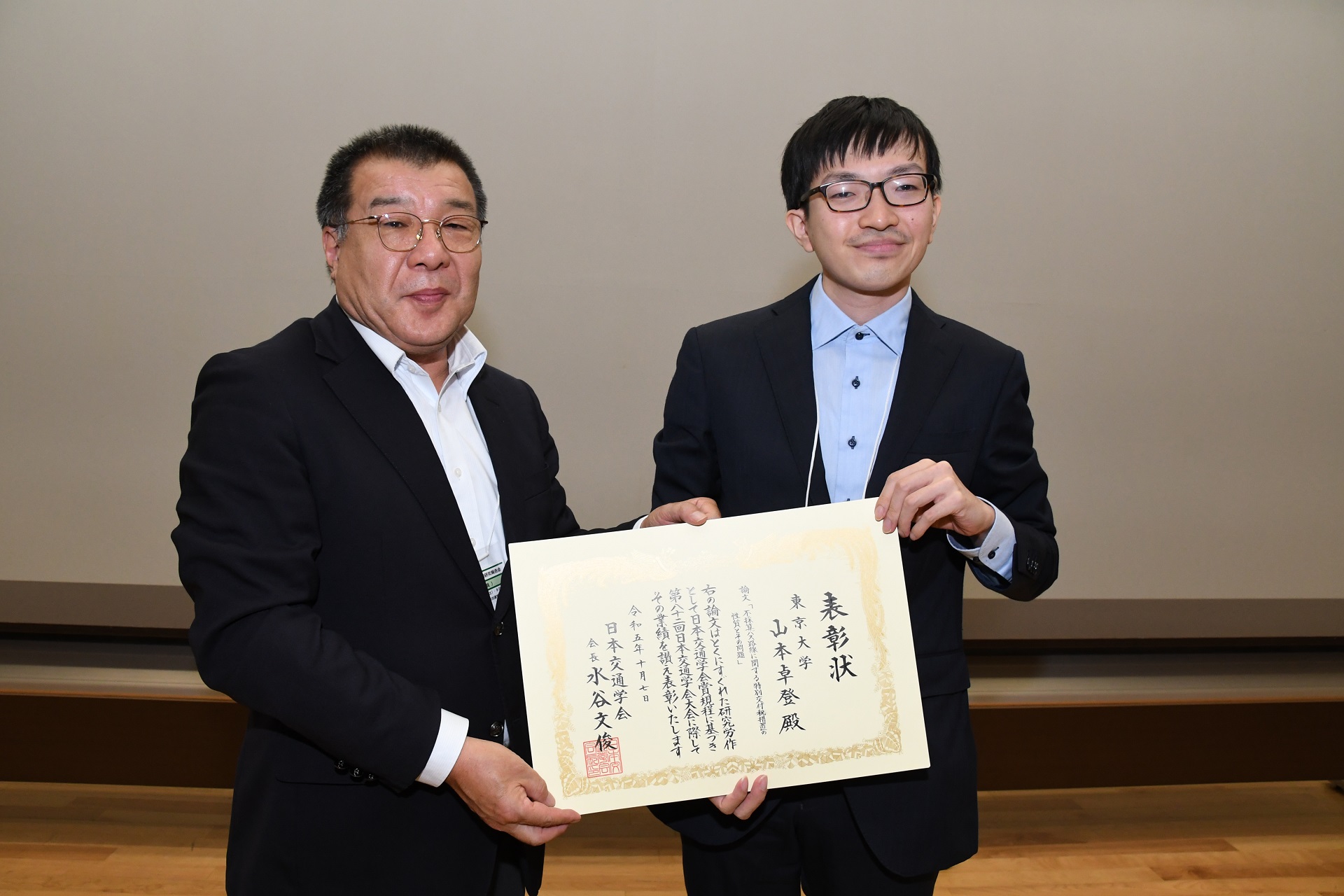

博士課程2年の山本卓登さんが日本交通学会賞論文の部を受賞しました。受賞論文は「不採算バス路線に関する特別交付税措置の性質とその問題」(『運輸政策研究』Vol.25 第81号)です。おめでとうございます。

詳細は日本交通学会ホームページをご覧ください。

2023-10-17

うまく表示されない場合はこちらからご覧ください.

2023-04-09

| 学年 | M2 | |

| 所属研究室 | 梶田研究室 | |

| メール |

|

|

| 所属学会 | 日本地理学会,地理空間学会 | |

| 専門 | 都市地理学,時間地理学 | |

| 関心 | 鉄道駅,中間空間,ひとり空間,COVID-19,ワークスタイル | |

| 主なフィールド | 東京大都市圏 | |

| 研究業績 | ||

|

<国内学会発表>

<学位論文>

〈ティーチング・アシスタント(TA)〉

<その他>

|

||

2023-04-05

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会は4月22日(土)と5月20日(土)の2度開催されますが(詳細は広域システム科学系のHPをご確認ください),人文地理学分野(地域未来社会連携研究機構の鎌倉准教授を含む)の説明会は4月22日(土)の方でのみ,対面にて実施しますのでご注意ください(5月20日(土)の方は人文地理学分野の説明会はありません).人文地理学分野での説明会では,教員・現役院生と直接話をする機会を設けます.当日,皆様にお会いできることを楽しみにしています.

なお,当日の都合がつかない,遠方のため参加が難しい等の方は人文地理学教室の「お問い合わせ」フォーム(http://www.humgeo.c.u-tokyo.ac.jp/info/inquiry/)を通じて,「お問い合わせ内容」に(1)所属・学年,(2)関心領域/希望する研究テーマ,(3)取り次ぐことを希望する教員名,を明記の上,ご連絡ください.内容を確認の上,当該の教員に転送いたします(ただし,その後の対応については,個々の教員の判断によるものとし,「返事がこない」等の問い合わせに対しては対応いたしません.予めご了承ください).

2023-03-11

| 所属 | 総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 |

| 職名 | 准教授 |

| 学位 | 博士(環境科学) |

| 専門分野 | 都市社会地理学、防災・災害論、北米地域研究 |

| 所属学会 | 日本地理学会,人文地理学会,東北地理学会,日本自然災害学会,日本安全教育学会,地域安全学会,防災教育学会,アメリカ学会,お茶の水地理学会 |

研究紹介

(1)災害の記憶と教訓の伝承を通じた社会の防災力向上に関する地理学的研究に取り組んでいる.災害経験を伝え継ぐ災害遺構などの<場所>と語り部などの<ひと>が,そこを訪れる人々のどのように作用するのか,「被災地」(場所・空間),「被災者」とかかわることが,共感共苦を超えて,個々人の防災意識や行動変容,社会の防災文化の醸成にどう作用するのかを研究している.

(2)国内外の研究者と協働して,学校や地域の防災教育・啓発に関する研究を行い,研修プログラムや教材開発に携わっている.また,Web-GISを活用した教員や一般市民向けワークショップの効果検証や,防災地理情報の活用促進の実践を通じて,地図がミスリードし得るリスク・コミュニケーション上の地理・空間情報の活用課題にも関心を有する.

(3)海外のフィールドとしては,北米都市を対象として,災害に脆弱な人口とハザードとの空間的社会条件に着目し,レジリエントで持続可能な都市研究を遂行している.地震・津波のリスクがある西海岸都市の地域防災活動を調査し,多様な人口を包摂する防災の諸課題を究明している.近年は,都市圏の変容と災害リスク(曝露や脆弱性)との関係性,それに対する認識が,北米都市の防災ガバナンスにいかなる影響し得るのか研究を進めている.

担当授業科目

社会生態学、社会環境論、初年次ゼミナール、都市地理学、地理・空間基礎論I、地理・空間調査設計II、地理・空間フィールドワークII、地理・空間演習、環境計画論(大学院)

| 主な業績 |

<論文・著書等>

<受賞>

| リンク |

2022-11-01

小田隆史准教授(前・宮城教育大学准教授)が新しく着任されました.

2022-10-01

2022年9月23日(金)~25日(日)に,日本地理学会2022年秋季学術大会が香川大学を本部として開催されます.

本教室からの研究発表は以下の通りです.

9月23日(金)

2022-09-15

2021年度末で松原 宏教授が退職し,4月より福井県立大学地域経済研究所に転出されました.

2022-04-01

| 学年 | D1 |

| 所属研究室 | 梶田研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 日本地理学会 |

| 専門 | 都市地理学、社会地理学 |

| 関心 | 墓地、墳墓、人口移動、NIMBY |

| 主なフィールド | 首都圏郊外 |

| 研究業績 | |

|

<国内学会発表> <学位論文>

|

|

| 所属プログラム | 東京大学国際卓越大学院教育プログラム高齢社会総合研究国際卓越大学院(WINGS-GLAFS)コース生・卓越リサーチアシスタント |

2022-03-29

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会は4月23日(土)午後にオンラインで開催されます(詳細は広域システム科学系のHPをご確認ください).広域科学専攻・広域システム科学系の説明会終了後,会場を移してZoomにて人文地理学分野(地域未来社会連携研究機構の鎌倉准教授を含む)の説明会を行い,教員・現役院生と直接話をする機会を設けます(15時頃に開始予定です).人文地理学分野の説明会に参加を希望される方は事前登録が必要になりますので https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/tZUld-6orDovHNBirEjKO6wiDNeK7Mc6L5Gk から登録を行ってください.当日,皆様にお会いできることを楽しみにしています.

2022-03-20

2022年3月19日(土)~20日(日)に,日本地理学会2022年春季学術大会が東京大学を本部としてオンラインにて開催されます.

本教室からの研究発表は以下の通りです.

3月19日(土)

3月20日(日)

ポスター発表(3月19日(土)・20日(日))

2022-02-25

松原 宏教授の最終講義が、以下の要領で行われます。

演題:「経済地理学から地域の未来へ」

日時:2022年3月9日(水)13:30~15:00

会場:オンライン開催(YouTubeライブ)

限定公開にて開催するため、講義の視聴には事前登録が必要です。申込締切は【3月7日(月)18時】です。

詳細及び事前登録については、こちらをご覧ください。

2022-02-25

梶田真准教授が,1月1日付で教授に昇任されました.

梶田真教授の紹介はこちらをご覧ください.

2022-01-01

本教室の梶田研究室に所属している栗林梓さん(博士課程)の以下の論文が,地理学評論に掲載されました.

2021-11-13

本教室の梶田研究室に所属している宋弘揚さん(博士課程)が分担執筆した書籍が出版されました.書誌情報は以下のとおりです.

2021-10-18

2021年11月20日(土)~21日(日)に,2021年人文地理学会大会が関西学院大学を本部としてオンラインにて開催されます.

本教室からの研究発表は以下の通りです.

2021-10-07

本教室の梶田研究室に所属している住吉康大さん(博士課程)の以下の論文が,地理学評論に掲載されました.

2021-10-04

本教室の梶田研究室に所属している佐藤洋さん(博士課程)の以下の論文が,地理学評論に掲載されました.

2021-10-04

| 学年 | D3 |

| 所属研究室 | 梶田研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 日本地理学会,日本交通学会 |

| 専門 | 農村地理学,交通地理学,行財政地理学 |

| 関心 | 生活空間としての中山間地域,アクセシビリティ,地域公共交通,生活交通 |

| 主なフィールド | 日本国内の中山間地域(現在は長野県中心) |

| 研究業績 | |

|

<論文(査読付き)>

<国内学会発表>

<学位論文>

<その他>

|

|

2021-04-08

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会は4月24日(土)午後にオンラインウェビナー形式で開催されます(詳細は広域システム科学系のHPをご確認ください).広域科学専攻・広域システム科学系の説明会終了後,会場を移してZoomにて人文地理学分野(地域未来社会連携研究機構の鎌倉准教授を含む)の説明会を行い,教員・現役院生と直接話をする機会を設けます(15時頃に開始予定です).人文地理学分野の説明会に参加を希望される方は事前登録が必要になりますので https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/tZUrc-2grjIpGdUYnyNEBTAVUkXJVDWXIUxc から登録を行ってください.当日,皆様にお会いできることを楽しみにしています.

2021-04-06

| 学年 | D2 |

| 所属研究室 | 梶田研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 日本地理学会,人文地理学会,鉄道史学会 |

| 専門 | 交通地理学 |

| 関心 | 地域公共交通,鉄道,バス |

| 主なフィールド | 北海道,四国,韓国 |

| 研究業績 | |

|

<論文(査読付き)> <国際学会発表> <国内学会発表>

<受賞>

<学位論文>

|

|

| 自己紹介 | |

| བཀྲ་ཤིས༌བདེ༌ལེགས། ང་ཐ་ཁུ་མི་ཡིན། 好きな駅は勇知駅、好きな言語はチベット語です。

|

|

2021-04-02

2018年度末で荒井良雄教授が退官し,4月より帝京大学経済学部に転出されました。

2019-04-01

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会が,4月20日(土)に開催されます.専攻・系の紹介に続けて,人文地理学教室の個別説明会を実施します.教員や現役大学院生と直接話をする機会も設けますので,本教室への進学に関心のある方は,個別説明会にもご参加ください.

詳しくは広域システム科学系のHPをご確認ください.

2019-03-16

2018-12-26

永田淳嗣准教授が,11月16日付で教授に昇任されました.

永田淳嗣教授の紹介はこちらをご覧ください.

2018-11-17

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会が,4月21日(土),5月26日(土)に開催されました.5月26日(土)には,専攻・系の紹介に続けて,人文地理学教室の個別説明会を実施しました.個別説明会後には,教員に直接相談する機会を設け,また現役大学院生を交えて話をする場を用意しました(写真).

2018-06-10

5月8日(火)に,地理・空間コースのガイダンスを行いました.今年度の進学選択に参加する予定の学生が多数集まりました.

以下はその様子です.

2018-06-10

4月27日(金)に,2018年度の第1回卒論ゼミを行いました.

今後の研究の方針に関して,有意義な意見交換の場となりました.

2018-04-27

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会が,4月21日(土),5月26日(土)に開催されます.5月26日(土)には,専攻・系の紹介に続けて,人文地理学教室の個別説明会を実施します.教員や現役大学院生と直接,話をする機会も設けますので,本教室への進学に関心のある方は,5月26日(土)の方の説明会にご参加ください(なお,4月21日(土)については,人文地理学教室の個別説明会を実施しませんのでご注意ください).

詳しくは広域システム科学系のHPをご確認ください.

2018-03-31

2017年度Aセメスターの巡検(担当:荒井教授)は2018年2月13日〜16日の3泊4日で実施し,広島市及びその周辺で実習を行いました.以下はその実習風景です.

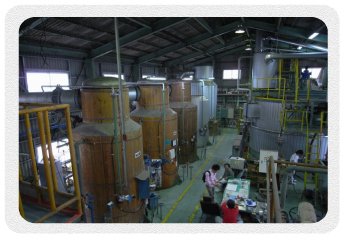

1日目は自動車関連工場,2日目は牡蠣養殖場と熊野筆関連施設に,全員で伺いました.

自動車関連工場にて記念撮影 |

牡蠣養殖場の前にて |

牡蠣養殖場にて,牡蠣剝きの様子 |

牡蠣養殖場にて,牡蠣の調理の様子 |

熊野筆会館 |

熊野筆 |

3日目,4日目は,自動車班,牡蠣班,熊野筆班,広島菜班の4班に分かれ,各班で調査を行いました.

広島菜の畑 |

広島菜漬工場にて |

利用した公共交通機関の例(JR山陽本線) |

1日目から3日目までの3日間,調査地から帰ってきてから調査結果の報告及び議論を行いました. |

調査にご協力くださいました皆様に御礼申し上げます.各人のレポートは調査報告書にまとめ,調査先へ送付いたします.

2018-03-29

2018-01-23

1月11日(木)に,下北沢駅周辺にて,教養学部(後期課程)が開講する地理情報分析基礎Ⅰ(松原宏教授)の実習を行いました.

以下はその様子です.

2018-01-20

2017-12-19

人文地理学教室は本年度も学部生(内定)9名,大学院生を迎えたのを受け,12月1日(金)に毎年恒例の内定生歓迎会を行いました.皆様お忙しい中ご足労いただき,誠に有り難う御座いました.

以下は会場の様子です.

2017-12-07

| 学年 | D3 |

| 所属研究室 | 松原研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 日本地理学会,経済地理学会,American Association of Geographers (AAG,アメリカ地理学会),American Society of Enology and Viticulture(アメリカブドウ・ワイン学会),ASEV Japan(日本ブドウ・ワイン学会) |

| 専門 | 経済地理学 |

| 関心 | Diffusion of Knowledge,Entrepreneurship,Social Network,Innovation,Wine |

| 主なフィールド | New Zealand,Australia,USA,China, Japan (山梨県,長野県,北海道,山形県) |

| 研究業績 | |

|

<国際学会発表>

<国内学会発表>

<学位論文>

|

|

2017-04-10

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院広域科学専攻の入試説明会が4月22日(土),5月27日(土)に開催されます.4月22日(土)には,専攻・系の紹介に続けて,人文地理学教室の個別説明会を実施します.教員や現役大学院生と直接,話をする機会も設けますので,本教室への進学に関心のある方は,4月22日(土)の方の説明会にご参加ください(なお,5月27日(土)については,人文地理学教室の個別説明会を実施しませんのでご注意ください).

詳しくは説明会案内,広域システム科学系のHPをご確認下さい.

2017-03-14

9月30日(金)~10月2日(日)に東北大学川内北キャンパスにて日本地理学会秋季学術大会が開催されます.本教室からの研究報告は以下の通りです(発表会場・時間順.カッコ内は発表番号).

2016-08-31

鎌倉夏来助教が新しく着任されました.

鎌倉夏来助教の紹介はこちら.

2016-05-16

以下の論文は人文地理学教室事務室(駒場2号館2階)にて所蔵・管理しております.

| 2015 | 丹 哲郎 | 新潟県燕市における合併市町村の組み合わせ問題 |

| 成田祐樹 | 首都圏における鉄道路線跡地の空間利用とその意思決定-東急東横線を例に- | |

| 紅葉咲姫 | 地方都市における大学の誘致を通じた地域振興とその効果-北海道北見市を事例として- | 2016 | 掛林美智 | 小学校を基礎とする福祉関連複合施設-東京大都市圏の市町村を例に- |

| 小田部 幹 | スポーツを活用した地域振興とまちづくり-埼玉県さいたま市と新潟県十日町市を事例として- | |

| 原田大暉 | 大都市圏外縁部における賃貸住宅の需給関係-滋賀県東近江市八日市地区を事例に- | |

| 半田希美 | 東京都心における水辺の商業的開発の可能性 | |

| 藤井将大 | 市町村合併にともなう防災力の変化と対応-新潟県長岡市を事例に- | |

| 本田高之 | 山村における学校統廃合の校外生活への影響-鳥取県智頭町を事例として- | |

| 前田 渓 | 大都市圏郊外ニュータウンにおけるバス交通の変容-鳩山ニュータウンを事例として- | |

| 森永亜由美 | 造船業地域におけるスピンオフの発生と展開-長崎市と佐世保市の比較を中心に- | |

| 2017 | 大江 明 | 住商工混在地域における「地域らしさ」の構築と限界-東京都台東区御徒町駅周辺を事例として- |

| 大野慎太郎 | 日本の天然ガス利用拡大とパイプライン整備進展の可能性 | |

| 篠原 玄 | 『県内第2空港』の利用促進の取組-能登空港と大館能代空港を事例に- | |

| 田澤 駿 | 渋谷の再開発とクリエイテイブコンテンツ産業の集積 | |

| 本多廣平 | 「特別自治市」構想の位置づけに関する考察-「横浜特別自治市」と「しずおか型特別自治市」を事例に- | |

| 水谷真幸 | 地域イノベーションシステムに関する一考察-長野県製造業を事例として- |

2016-05-14

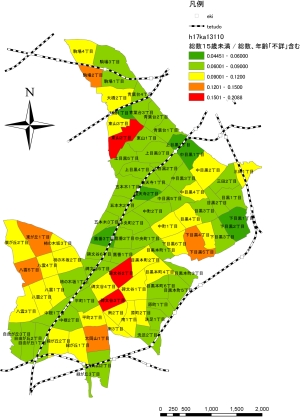

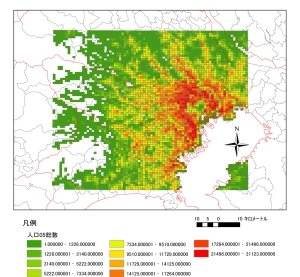

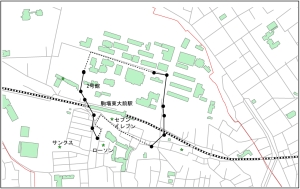

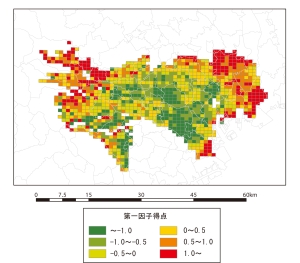

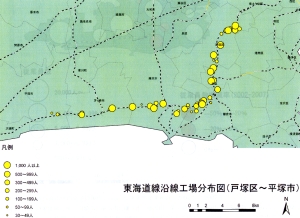

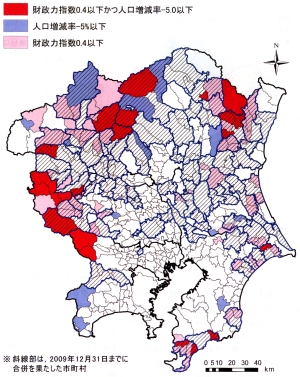

地理情報分析基礎IIは,地理情報分析基礎I(2年Aセメスター)に続く,主題図作成および地域分析のスキル習得のための実習になります.

地理情報分析基礎IIの目標は

の3点です.

|

| 実習風景(人文地理学教室・機器室) |

実習は人文地理学教室・機器室で行われ,教員とTAによる説明を聞き,作業のデモンストレーションを見ながら,各自で課題に取り組みます.

毎回,課題が出され,積み上げ式によりその内容は次第に高度なものとなっていきますが,少人数での実習と教員・TAによるマンツーマンの指導によって順次スキルを習得していきます.

以下は主な課題の内容です.

|

|

| 3回目の課題

グラフィックソフトによる地域概況図の作成 |

4回目の課題

国勢調査・町丁字データの利用と可視化 |

|

|

| 5回目の課題

メッシュ統計の利用と可視化 |

6回目の課題

GPSによるポイントデータの取得と可視化 |

|

|

| 8回目の課題の作業途中画面

アドレスマッチング及び基本単位区データを用いた商圏分析 |

9回目の課題

因子生態分析 |

最終レポートの作成では,地域分析Ⅱで習得したスキルを使って,各自の関心のあるテーマに即して統計データや地理データを収集・分析し,レポートをまとめます.

|

|

| Kさんのレポート(2009年度)より | H君のレポート(2009年度)より |

地理情報分析基礎Iの内容を踏まえて,地理情報分析基礎IIの授業で学んだ分析手法やスキルを活用できるようになれば,研究者としてやっていくための「必要最小限の」スキルを習得したといえます.

ただし,こうした手法やスキルを活用していくためには,経験を積んで作業や分析に熟達していくことが不可欠であることは言うまでもありません.

2016-04-11

地理学教室で開かれる講義の要項を公開しました.ここに掲載されている内容は地理学教室の紹介を目的としたものであり,「履修案内」や「オンラインシラバス」に掲載されている内容とは一部異なる部分があります.

学部後期課程の講義 2年冬学期

| 科目名 | 地域分析Ⅰ | ||

| 教員名 | 松原宏 | 開講期 | 2年冬学期 |

| 講義内容 | 地域分析の基本的テクニックを体得する.

文献・情報収集の技法,製図の技法,統計データの分析技法,フィールドワークの技法,レポート・論文の作成技法について,実習を行う. 人文地理分科進学予定の2年生を対象とする. |

||

| 科目名 | 地域論 | ||

| 教員名 | 梶田真 | 開講期 | 2年冬学期(2010) |

| 講義内容 | 「郊外」や「農村」といった形で,私たちは様々な地域を使い分けながら社会生活を営んでいます.けれども何が地域を定義づけているのでしょうか.また,地域はどのようにして生み出され,変化しているのでしょうか.本講義では,こうした問題について,具体的な事例を材料にしながら考えていきたいと思います.様々な角度から地域を/で考える視点を養ってもらえれば幸いです.

内容

|

||

| 科目名 | 人文地理学演習I | ||

| 教員名 | 荒井良雄 | 開講期 | 2年冬学期(2010) |

| 講義内容 | 人文地理学野外実習Ⅰの準備として、対象地域に関する地域統計・地図・文献資料等による地域把握作業の実習を行う。原則として人文地理分科進学予定の2年生を対象とする。受講者は「人文地理学野外実習Ⅰ」を同時に受講すること。開講時に詳細な打ち合わせを行う。

内容

|

||

学部後期課程の講義 3・4年夏学期

| 科目名 | 人文地理学基礎論 | ||

| 教員名 | 松原・荒井・永田・梶田 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | 「人文地理学とはどのような学問だろうか?」といった問いから始め,地理学の学説史,人文地理学の基礎概念,方法論の基礎,日本や海外での人文地理学調査法といった内容について,講義を受けるとともに,議論をしていくことによって,人文地理学の基礎を学んでいく.

内容

人文地理学教室の4人のスタッフが,順番に登場し,学生との問答形式で授業を進める.講義を聞くだけではなく,レポートを報告することもある.野外調査実習の報告書に関する論文指導をあわせて行う. 参考書

|

||

| 科目名 | 地図学 | ||

| 教員名 | 荒井良雄 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | 大学院講義「人間の安全保障演習」と合併

目標

内容

|

||

| 科目名 | 社会経済地理学Ⅱ | ||

| 教員名 | 荒井良雄 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | 戦後日本の国土計画

戦後のある時期,全国総合開発計画を基軸とする「地域開発」は世人の輝かしい希望であり,あるいは,厳しい批判の的であった.しかし,時代の流れとともに,かつてのコンセプトは風化し,単一の理念による「開発」がリアリティを失いつつある.この授業では,戦後日本における国土計画の興隆とその挫折,さらには変質といった経験を追うことによって,「国土」「地域」とは何であり,それを「開発」したり「維持」したりするための手だてはどうあるべきか,を考えてみたい.授業では,戦後初期の特定地域総合開発から,工業開発を軸とした一全総,新全総を経て,大きな転機を迎える三全総,民活路線の中で揺れ動いた四全総,最後の全総となった『国土のグランドデザイン』,さらには新しく策定された「国土形成計画」を扱う.

|

||

| 科目名 | 世界地誌Ⅰ | ||

| 教員名 | 廣松悟 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | さまざまな地誌の構成方法のうちで,今期は特に都市,とりわけ近代都市の発達過程に焦点を当てた解説を主に試み,あわせてその方法論的含意や議論の射程,その学的意義などについても言及する.さしあたり合衆国の都市発展という長期の歴史過程を一応の対象とするが,カナダや中南米といった新大陸周辺地域の都市システムや個別都市の社会問題の位相を含めたさまざまな事例の再検討などを通じて,新大陸・近現代都市景観発達に関する総合的理解への一助としたい.

|

||

| 科目名 | 世界地誌Ⅱ | ||

| 教員名 | 松原宏 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | ヨーロッパにおける経済危機、地域間格差、グローバル・ローカル関係の変容、都市再生や文化産業集積、地域イノベーションや地域政策などを取り上げ、ヨーロッパの重層的な地域スケールにおける地理的諸問題を議論したい。

板書と配布資料等を用いた講義とともに、受講者の関心にあわせて、文献・資料の報告・議論を交えながら、進めていく。

|

||

| 科目名 | 文化地理学 | ||

| 教員名 | 中俣均 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | 文化景観の地理学

1920年代に合衆国において成立した「古典的文化地理学」、および1980年代に英語圏地理学界で大きな変貌を遂げた「新しい文化地理学」について、その各々の概要を紹介し、近年の人文地理学全般にわたる「空間論的転回」理解への導入を試みる。地理学および関連する周辺分野にも講義内容は及ぶであろう。

参考書

|

||

| 科目名 | 人文地理学演習Ⅱ | ||

| 教員名 | 梶田 真 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | 各種資料を利用した地域把握のためのスキルを習得すると共にフィールド調査における調査計画の策定および調査準備の手順を理解する.

人文地理学野外実習Ⅱの準備として,地域統計・地図・文献資料等による地域把握作業の実習を行います.受講者は「人文地理学野外実習Ⅱ」を同時に受講すること. 開講時に詳細な打ち合わせを行います. 地域統計・地図・文献資料等を利用した地域把握作業の実習を行い,野外実習での調査計画をまとめていくとともに調査準備を進めていきます. |

||

| 科目名 | 人文地理学野外実習Ⅱ | ||

| 教員名 | 梶田 真 | 開講期 | 3年夏学期 |

| 講義内容 | 地域調査の野外実習を通じて,現地調査のやり方(現地資料の収集,インタビュー調査など)を習得する.

人文地理学演習Ⅱで設計された調査計画に基づいて現地調査を行う.受講者の調査に際しては適宜,教員もしくは調査経験のあるTAが同行し,サポートを行う.毎日,夜にミーティングを行い,その日の調査について報告・議論を行う.受講者は最終的な調査結果をレポートにまとめ,内容・構成に関するコメントに基づいて修正を行い,報告書を作成する. |

||

| 科目名 | 特別演習Ⅲ | ||

| 教員名 | 各教員 | 開講期 | 4年夏学期 |

| 講義内容 | 分科主任を中心に,人文地理分科担当の教員全員により,卒業論文作成のための研究課題の設定,文献研究,統計データの処理,フィールドワークの実施方法,調査結果・分析結果や考察,卒業論文の構成などについて,受講者の報告にもとづいて,演習方式で指導する.

内容

|

||

学部後期課程の講義 3・4年冬学期

| 科目名 | 地域分析Ⅱ | ||

| 教員名 | 梶田真 | 開講期 | 3年冬学期 |

| 講義内容 | 近年,様々な空間データが整備・提供されるようになり,これらを活用することによって,これまでよりも詳細な地域分析を容易に実施することが可能になりました.また,小地域統計(=市町村よりも小さな地域スケールの地域統計)の整備も急速に進んでいます.これらの統計は電子データとして提供されており,GIS(地理情報システム)での利用を前提としています.

地域分析Ⅱでは,地域分析Ⅰおよび地図学で学習した分析手法やスキルの習得を前提として,様々な空間データや小地域統計をGISで解析したり,こうしたデータと関係が深い地域分析の手法について実習を積み重ねていきます.卒業論文の作成に向けて,各種の空間データや小地域統計をフルに活用できるようになることが目標です. |

||

| 科目名 | 都市地域論 | ||

| 教員名 | 松原宏 | 開講期 | |

| 講義内容 | 都市地域に関する最近の話題を扱った文献を輪読し,議論する.取り上げる文献については,最初の授業時に相談の上,決定する.最初の回に,都市地域研究の最近の動向について解説し,2回目以降は,報告者を決めて,毎回文献を読んでいく.最後の回に全体のまとめの討論を行う. | ||

| 科目名 | 世界地誌Ⅲ | ||

| 教員名 | 小俣利男 | 開講期 | 3年冬学期 |

| 講義内容 | ここでは,ソ連解体後移行期にあるロシア連邦を主たる検討対象とする.すなわち,その自然環境や人文活動の地域的展開を検討対象としつつ,多様性に富んだ国内諸地域の特徴もとりあげながら,ロシアの地域的把握を試みる.併せて地誌の可能性についても考えてみたい.

必要な資料を配布・提示しながら,講義形式を予定している.なお,受講者数によってその形式を変更することもある. |

||

| 科目名 | 世界地誌Ⅳ | ||

| 教員名 | 岡秀一 | 開講期 | 3年冬学期 |

| 講義内容 | 南アメリカの自然誌がテーマである.南アメリカ大陸は北緯10度付近から南緯55度付近にまで広がる.その太平洋側には6000m級の山々からなる長大なアンデス山脈が連なる.そのために熱帯雨林や砂漠,さらには氷河などが特徴ある配置となり,きわめてバラエティに富んだ自然環境がつくられる.講義ではこれらの成り立ちについての解説を行い,さらに自然と人々の生活との関わりについて言及する.資料はプリント配布,ビデオ・スライドなども活用の予定. | ||

| 科目名 | 世界地誌Ⅴ | ||

| 教員名 | 永田淳嗣 | 開講期 | 3年冬学期 |

| 講義内容 | 東南アジア島嶼部における生態・社会環境変化に対する理解を深める.特に,農業的資源利用の変化に注目し,自然環境や,多様な民族構成を含む社会・歴史環境との関わりに,幅広い考察を加える.東南アジアの生態環境の成り立ちに関する基礎的な知識を概説した上で,東南アジア島嶼部における生態・社会環境変化に関する具体的なトピックスを順次取り上げる. | ||

| 科目名 | 自然環境論 | ||

| 教員名 | 茅根創 | 開講期 | |

| 講義内容 | 近年の人間活動の増大により地球環境は大きな影響を受けつつある.生態系の維持や人間の生存の基盤そのものが危ぶまれている.現在の地球環境の実態を把握し,人間活動の影響を予測し,対策を正しく立案するためには,気候システムや物質循環など、地球システムを構成する重要な要素とそれらの相互の関連についてより深く理解することが必須である.こうした地球惑星環境学の視点から,以下の内容について講義する. | ||

| 科目名 | 農村地域論 | ||

| 教員名 | 山本充 | 開講期 | 3年冬学期 |

| 講義内容 | 今日の農山村地域においては,高齢化の進展や農地の荒廃など様々な問題が生じていることが指摘されている.こうしたネガティブな側面がみられる一方で,農業に観光その他の就業を組み合わせることで農家世帯が安定して居住を継続させたり,都市からの人口流入によって農村の経済,社会,環境が維持されている例もみられる.ここでは,地理学の立場から,日欧における事例を中心に,現代農村における人口の質的変化,すなわち就業変化や人口流入ががどのように生じているのか,それが農村の持続性に寄与するのか,その実態と把握する方法を理解することを目的とする.

キーワード 農村,持続性,人口変動,ルーラル・ジェントリフィケーション,プルリアクティヴィティ,多機能化 内容

|

||

| 科目名 | 地球環境論 | ||

| 教員名 | 松山洋 | 開講期 | |

| 講義内容 | 「水循環と水収支」をキーワードに、全球規模から大陸スケール、さらに日本国内における観測例など、担当者がこれまでに実際に行なってきた研究を中心に紹介します。対象とする地域は熱帯から寒冷地域、また湿潤地域から半乾燥地域にまで及び、地球上の様々な地表面状態をカバーしています。この授業は系統的な内容にはなりませんが、基本的なことがらについてはその都度説明します。そして、この授業を受講することによって、「水循環と水収支」の研究の最前線を体感してほしいと思います。

世界各地や日本各地における「水循環と水収支」の基本的なことがらを理解することが、この授業の目的です。そのために、一方的に講義を行なうだけでなく、授業中に簡単な作業を課す予定です。また、ビデオやスライドを用いて視覚的な理解を深める予定です。 内容

|

||

| 科目名 | 人文地理学 | ||

| 教員名 | 永田淳嗣 | 開講期 | |

| 講義内容 | 人文地理学のアプローチの重要な特徴は、開発や環境,地域の問題を扱う際に、具体的な生態環境や空間的な位置、場の歴史性といった点に十分に配慮した研究枠組みを用意する点にある。そしてそうした研究を通じて、より望ましい人間の活動空間、広い意味での「国土」の創造に結びつくような知見を引き出すことを目標とする。こうした人文地理学のアプローチの可能性を、いくつかの具体的な研究例を通じて、受講者とともに考えていきたい。

世人文地理学の具体的な研究例を紹介すると共に,人文地理学及び関連分野の方法論の特徴を,理論的・実践的な観点から検討する. 授業は講義と演習を組み合わせた形で行い、授業期間中に適宜課題を課す.授業期間中に課される課題を、その都度確実にこなしていくことが単位取得の大前提となる。受講の際にはこの点を十分に考慮してもらいたい。 |

||

| 科目名 | 地理歴史科教育Ⅱ | ||

| 教員名 | 井田仁康 | 開講期 | |

| 講義内容 | 高等学校地理歴史科の特徴と目標、内容について概説し、地理歴史科にかかわる諸問題について考察を加え、教師としての見方・考え方を養い、地理歴史科についての洞察を深めることを目的とする。地理歴史科の学習目的を,学習指導要領などから読み解き,地理歴史科の学習とは何かを明らかにする。そのうえで,学習内容,学習方法,学習プロセスについて考察をすすめる。さらに、模擬授業などを取り入れ、受け身の授業だけでなく,自分から考えることを実践させる。 | ||

大学院の講義 夏学期

| 科目名 | 環境計画論Ⅲ | ||||||||||||||||||

| 教員名 | 松原宏 | 開講期 | 修士課程夏学期 | ||||||||||||||||

| 講義内容 | 経済地理学の理論に関する理解を深めるために,文献を輪読し,議論を行う.

本年度は,以下の文献を取り上げる予定. Fornahl, D., Henn, S. and Menzel, M-P.(eds.)2011:Emerging Clusters:Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of Cluster Evolution, Edward Elgar. 毎回、各章の担当を決め,報告者のレジュメをもとに,文献の内容を理解するとともに,参加者全員のコメントを聞きながら,議論を行う. これまで取り上げてきた文献は以下の通りである.

|

||||||||||||||||||

| 科目名 | 人間環境論Ⅱ | ||

| 教員名 | 永田淳嗣 | 開講期 | 修士課程夏学期 |

| 講義内容 | 現代社会における社会-生態システム変動

現代社会における社会変動と生態システム変化の複雑な関係を読み解くための,現場での現象理解に立脚した方法論・手法を受講者とともに探る.理論面とともに日本や東南アジアでの研究に基づく実践面からの検討を行う.主体的な問題意識を持ち,インテンシブな文献購読,濃密なディスカッション,十分に準備されたプレゼンテーションに意欲を持つものに受講を限る. 教科書

|

||

| 科目名 | 人間の安全保障演習Ⅴ【人間の安全保障プログラム】 | ||

| 教員名 | 荒井良雄 | 開講期 | 修士課程夏学期 |

| 講義内容 | 学部講義「地図学」と合併

目標

内容

|

||

大学院の講義 冬学期

| 科目名 | 広域システム科学特殊講義Ⅰ | ||

| 教員名 | 永田淳嗣 他 | 開講期 | 修士課程冬学期 |

| 講義内容 | 開講時に指示する

以下は2009年度の内容 アジアにおける水環境問題:日本の経験の共有化の可能性 アジアの視点で水環境問題の共通性を認識し,解決のための経験や知恵を議論する.アジア諸国や日本でのフィールドワークから日本の水環境問題との対応を視野におく.予定しているテーマは,越境的海洋環境問題,南アジアの井戸水ヒ素汚染,メコン川の水資源利用,都市排水の衛生問題,森林・陸域の水,海洋保護と漁撈社会の生活など. |

||

| 科目名 | 広域科学特殊講義I | ||||

| 教員名 | 松原宏 | 開講期 | 修士課程冬学期 | ||

| 講義内容 | 都市地域に関する最近の話題を扱った文献を輪読し,議論する.取り上げる文献については,最初の授業時に相談の上,決定する.最初の回に,都市地域研究の最近の動向について解説し,2回目以降は,報告者を決めて,毎回文献を読んでいく.最後の回に全体のまとめの討論を行う.

これまで取り上げてきた文献は以下の通りである.

|

||||

| 科目名 | 環境計画論IV | ||||||

| 教員名 | 荒井良雄 | 開講期 | 修士課程冬学期 | ||||

| 講義内容 | 人口,流通,情報等と地域・都市空間の再編に関する内外の文献を購読し,検討する.具体的な文献や授業の進め方については,開講時に相談の上,決定する.最初の回に,購読の分担を相談し,報告のスゲジュールを確定する.各回,2~3名に分担した文献の内容を報告してもらい,全員で討論を行う.

これまで取り上げてきた文献は以下の通りである.

|

||||||

| 科目名 | 人間環境論Ⅲ | ||

| 教員名 | 梶田真 | 開講期 | 修士課程冬学期 |

| 講義内容 | 現代人文地理学のフロンティア

各受講者の関心分野に関する近年の研究論文をピックアップし,当該論文の紹介・報告を行い,受講者全員で内容を議論します.できるだけ幅広い文献に触れたいと思いますので,1回の発表で少なくとも3本ぐらいの論文について報告してもらいたいと思います. 1巡目の報告で展望論文・総説的なものの紹介・報告をしてもらい,2巡目以降の報告では,1巡目で報告した論文を参考として,関心のあるものを中心に論文を読み進めていき,その内容を紹介・報告してもらいます.授業期間を通じて,各受講者の関心分野に関する研究動向の全体像がある程度把握できればと思います.また,本講義での報告・議論内容を踏まえて,学期末に当該分野の研究動向の展望に関するレポートの提出を求めます. 担当者は取り上げた論文についてのレジュメを作成し,その報告内容を踏まえて,受講者全員で議論します. |

||

| 科目名 | サステナビリティの戦略Ⅱ【人間の安全保障プログラム】 | ||

| 教員名 | 永田淳嗣 | 開講期 | 修士課程冬学期 |

| 講義内容 | 現代社会における社会-生態システム変動

現代社会における社会変動と生態システムの複雑な関係を読み解くための,現場での現象理解に立脚した方法論・手法を受講者とともに探る.理論面とともに日本や東南アジアでの研究に基づく実践面からの検討を行う.主体的な問題意識を持ち,インテンシブな文献購読,濃厚なディスカッション,十分に準備されたプレゼンテーションに意欲を持つものに受講を限る. |

||

これまでに開講された講義

| 科目名 | 社会経済地理学 | ||

| 教員名 | 松原宏 | 開講期 | |

| 講義内容 | 経済地理学の理論と実態に関する基本的な文献を輪読し,議論する.採り上げる文献については,最初の授業時に相談の上,決定する.各回,報告担当者を決め,文献内容についての報告・質疑・討論を行う.受講者は毎回,事前に文献を読み,質問票をメールで提出する. | ||

| 科目名 | 社会経済地理学Ⅱ | ||

| 教員名 | 荒井良雄 | 開講期 | 3年夏学期(2010) |

| 講義内容 | 時間と都市空間の地理学:時間地理学入門

社会地理学の一分野である時間地理学の入門的授業を行う.時間地理学は1970年代にスウェーデンを中心として発展した研究分野で,特に,都市地域の中での人間の活動を時間軸と空間軸を交錯させながら考察する.授業では,時間地理学の基礎概念を土台に,現代都市における生活空間の諸問題を,ジェンダーや少子高齢化などと関連づけながら実証的に論じる.日本都市と欧米や中国都市との比較分析を含めながら議論を進める.

参考書

|

||

| 科目名 | 人口論 | ||

| 教員名 | 大江守之 | 開講期 | 3年夏学期(2010) |

| 講義内容 | 我が国もとうとう人口減少期に突入した.国際人口移動が小さいわが国では,人口減少は死亡が出生を上回ることによって起こる.また,ほとんど過去の出生と死亡の履歴によって現在の年齢構造が決定されている.われわれは今,急速に高齢化が進展する状況の中にいるが,これは85〜55年前に起きた「人口転換」の結果であり,今世紀半ばまで一貫して続くこの状況はもはや避けようがない.予想以上に進行している少子化と呼ばれる出生率の低下は,現在進行中の高齢化を加速させるものであるが,より深刻な影響はさらに遠い将来に訪れる.高齢化も含めた年齢構造の変化は,家族形成の規定的条件を変化させ,少子化の背景にある晩婚化・非婚化とあいまって,家族構造を大きく変化させる.これに人口移動が加わって,地域別に異なった人口・家族構造が出現する.本講義では,出生,死亡,年齢構造,人口分布,世帯と家族などを分析するための基本的概念や方法を学び,人口変動のメカニズムに対する認識を深めるとともに,それを通じて社会あるいは都市をみる一つの視点を獲得することをめざす.

|

||

| 科目名 | 歴史地理学 | ||

| 教員名 | 小野寺淳 | 開講期 | 3年夏学期(2010) |

| 講義内容 | 歴史地理学は現代の歴史的事象を理解する上で不可欠な歴史的プロセスを解明する研究である.幅広い研究内容を含むが,その多くの研究で古地図が活用される.古地図に描かれた過去の景観を読み解き,また現代の景観への変化を考えてみよう.前半は,古地図の種類別に概要を,それぞれの古地図を用いた主要な研究例をもとに講義する.後半は,江戸幕府撰国絵図をもとに最新の古地図研究の方法を提示する.江戸幕府撰国絵図とは,幕府が諸大名に作成を命じた国単位の絵図であり,いわば江戸時代の国土基本図である.

|

||

| 科目名 | 人文地理学演習Ⅱ | ||

| 教員名 | 梶田真 | 開講期 | 3年夏学期(2010) |

| 講義内容 | 各種資料を利用した地域把握のためのスキルを習得すると共にフィールド調査における調査計画の策定および調査準備の手順を紹介する.

人文地理学野外実習Ⅱの準備として,地域統計・地図・文献資料等による地域把握作業の実習を行います.受講者は「人文地理学野外実習Ⅱ」を同時に受講すること.開校時に詳細な打ち合わせを行います. |

||

| 科目名 | 人文地理学野外実習Ⅱ | ||

| 教員名 | 梶田真 | 開講期 | 3年夏学期(2010) |

| 講義内容 | 地域調査の野外実習を通じて,現地調査のやり方(現地資料の収集,インタビュー調査など)を習得する

人文地理学演習Ⅱで設計された調査計画に基づいて現地調査を行う.受講者の調査に際しては適宜,教員もしくは調査経験のあるTAが同行し,サポートを行う.毎日,夜にミーティングを行い,その日の調査について報告・議論を行う.受講者は最終的な調査結果をレポートにまとめ,内容・構成に関するコメントに基づいて修正を行い,報告書を作成する. |

||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義I | ||

| 教員名 | 中澤高志 | 開講期 | 集中講義(2014) |

| 講義内容 | 経済地理学 本講義では、1990年代以降、経済地理学の下位分野として有力な流れの一つに育ってきた「労働の地理学」に関する内容を中心に、講師が最近関心を持っている内容(一部、都市地理学的な内容を含む可能性がある)を中心に講義する。さらに、2013年度経済地理学会大会のテーマであった「経済地理学の本質」について、受講者と議論ができればと考えている。 集中講義であるため、柔軟に時間を区切りたい。参考までに、本講義が依拠する著書の章立てを示しておく。 第1章 「労働の地理学」と労働市場の媒介項 第2章 現代の労働市場をめぐる諸概念と「労働の地理学」 第3章 地域労働市場における高卒者の職業経験と専門高校の役割 第4章 ジョブカフェによる若年不安定就労者支援の限界 第5章 子育て期の女性に対するNPO法人による在宅就業の推進 第6章 間接雇用の展開と金融危機に伴う雇用調整の顛末 第7章 自治体の緊急相談窓口利用者にみる間接雇用労働者の不安定性 第8章 日本人女性の現地採用労働市場の拡大とその背景 第9章 スキル・エコシステムの概念とキャリア開発 |

||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義III | ||

| 教員名 | 西野寿章 | 開講期 | 集中講義(2013) |

| 講義内容 | 持続的な山村振興への地域政策的研究 本講は,過疎化,高齢化が著しい山村地域の今日的状況が生み出された社会経済的要因を歴史的に分析しながら,地理学の応用研究としての地域政策研究への視点について講じる。山村地域は,木材供給基地としての役割を持つ一方,都市部への水資源供給地域としての役割を持ち,国土保全に大きく寄与してきた。しかし,1980年以降,外材が木材市場を席巻したことにより木材自給率は低迷し,木材供給基地としての役割も果たせず,限界化が進行している。こうした山村への行政投資を疑問視する研究者も現れているが,山村に固有の産業としての林業の持続の必要性,林業活動を補完する山間地域農業のあり方,3.11以降注目されるようになったバイオマスも含めた再生可能エネルギーの活用も含め,これからの山村の地域的役割とその役割を引き出すための政策的視点について考えたい。 ①戦後における山村地域の歴史的変遷 ②21世紀初頭の日本の山村の現状とその類型 ③今日の山村問題の構造とその要因 ④山村振興史と今日的限界 ⑤山村振興事例とその基盤分析 ⑥山村振興への地域政策的視点とその検討 |

||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅱ | ||

| 教員名 | 水野真彦 | 開講期 | 集中講義(2012) |

| 講義内容 | 知識に関する経済地理学的研究

経済地理学における近年の議論を知識をキー概念に整理・理解する 近年の経済地理学の動向から,以下のようなトピックを取りあげる予定です。

参考書:水野真彦『イノベーションの経済空間』京都大学学術出版会 |

||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅴ | ||

| 教員名 | 谷謙二 | 開講期 | 集中講義(2011) |

| 講義内容 | 大都市圏の形成と変容

大正期以降の日本の大都市圏の変容について論じる。

|

||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅰ | ||

| 教員名 | 田林明 | 開講期 | 集中講義(2010) |

| 講義内容 | 現代の農業・農村を地理学的視点から考える

現代の農業・農村地域の性格と構造を地理学的視点から解明する手順と方法について、主として日本の事例を用いて説明する。具体的には、農業の基盤としての農業水利、農村の就業構造、農業・農村の持続的発展、農村空間の商品などの課題を取り上げる。

|

||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅲ | ||

| 教員名 | 山崎孝史 | 開講期 | 集中講義(2009) |

| 講義内容 | 政治地理学の理論と方法論

日本における政治地理学は戦後の長きにわたって「不毛」の分野でした.本講義では,1980年代以降活発化した英米の政治地理学の理論的・概念的展開とその日本での受容と,政治地理学方法論の特徴について,内外論文の読解とその内容に関する講述と討議を通して理解し,沖縄をはじめとする事例をもとに実証的研究の可能性を探ります.本講義がこのような構成をとるのは,日本の人文地理学では,研究対象とされる事象が地理的なアプローチでなじむか否かが,理論的に十分吟味されることなく,ミクロスケールのモノグラフ的「実証」研究が反復される傾向が強いと考えられるからです.加えて,そうした研究の価値をより大きな社会的文脈の中で検討する態度も日本の人文地理学には往々にして希薄であるように思えます.政治地理学はテーマが政治であるだけに,取り組む研究の「社会性」には配慮する必要があるでしょう.

|

||

| 科目名 | 広域システム科学特殊講義Ⅲ | ||

| 教員名 | 長尾謙吉 | 開講期 | 集中講義(2008) |

| 講義内容 | グローバル・ローカライゼーションの経済地理学

経済活動のグローバル化が進んでいるが,世界規模で標準化が進み「地理の終焉」を迎えている訳ではない.経済地理学の視点からグローバルに働く諸力とともに国家やそれより狭域のスケールで働く諸力を踏まえ,企業立地,組織間関係,都市・地域経済発展を考えていきたい.以下のような順序で講義を進める.

|

||

| 科目名 | 人間環境論Ⅰ | ||

| 教員名 | 梶田真 | 開講期 | 修士課程冬学期(2007) |

| 講義内容 | 農村地理学(Rural Geography)は1970年代以降に発展した研究分野であり,先進諸国を中心として伝統的な農村像では捉えきれなくなってきた農村の政治・経済・社会・文化のありようを多様なアプローチによって理解しようと試みてきました.この授業では,2005年に刊行された農村地理学の教科書Wood, M. 2005. Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. London: Sage. を輪読形式で読み進めながら,農村地理学の研究動向を展望していきたいと思います.章数(22章)が多いので,担当箇所は受講者の関心にあわせて決定したいと思います. | ||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅰ | ||

| 教員名 | 小野寺淳 | 開講期 | 集中講義(2007) |

| 講義内容 | 「中国における経済発展と地域変容」

現代中国における地域変容のメカニズムを,香港,四川,上海などにおけるいくつかの事例研究を通じて考察する. |

||

| 科目名 | 人間環境論Ⅲ | ||

| 教員名 | 谷内達 | 開講期 | 修士課程(2006) |

| 講義内容 | オーストラリアの環境問題に関する連邦政府の報告書を読みながら,環境問題と社会・経済との関係について考える.資料は教室で配布する.評価は平常点及び成果物による. | ||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅱ | ||

| 教員名 | 丸山浩明 | 開講期 | 集中講義(2006) |

| 講義内容 | この講義では,最初にラテンアメリカの地域耕造や自然・経済・社会的特徴を概説した上で,険峻なアンデス山脈,長大なアマゾン川流域,脆弱な熱帯湿原のパンタナールを事例に,伝統的な住民の文化・生活様式や,無秩序な開発に起因する環境・社会問題,持続可能な開発に向けた人々の取り組みなどを解説する.なお,受講希望者は各自地図帳を用意すること. | ||

| 科目名 | 広域システム科学特別講義Ⅱ | ||

| 教員名 | 箸本健二 | 開講期 | 集中講義(2005) |

| 講義内容 | 近年,中心市街地活性化,村おこし,地場産品の販路拡大など,地域経済の活性化を進める際に,マーケティングにおけるブランド・マネジメントの手法を活用するケースが増えつつある.本講義では,ブランド・マネジメント戦略の基本概念を整理するとともに,いくつかの具体的な「地域ブランド戦略」を採り上げ,地理学の視点から評価・検討したい.具体的な講義内容は以下の通りである.

なお,特定の教科書は使用しない.参考書は随時指示する. |

||

2016-04-11

UR都市機構主催 都市再生事業現地見学会 2012

2012年3月13日、松原宏先生率いる東京大学人文地理学教室は、UR都市機構主催の都市再生事業現地に参加いたしました。

主に都市計画や都市再開発などに関心を持つ研究室が多数応募する中、本教室からは6名が参加することができました。

当日は風が強く寒いながら晴天に恵まれ、最後には青空に突き抜けるような東京スカイツリーの元で記念撮影できました。

– 大手町エリア –

都心部では建設時の一時的な代替地を取得することが困難であるなど、年月を経た建物の更新が進みにくいことがありますが、東京都千代田区の大手町一丁目地区では、URなどの調整により「連鎖型都市再生プロジェクト」(土地区画整理事業、市街地再開発事業)が進められています。

このように、換地を利用した地区の段階的な再開発事業を連鎖型再開発といいます。URは公的機関という性格を活かし、この連鎖型再開発の仕組みの構築や種地保有による事業リスクの軽減、都市基盤整備、関係者間の調整といった役割を担っています。

第一次再開発事業区域(旧合同庁舎跡地)には、ガラス張りの新しい高層ビル(写真右下)が建設されていました。第二次再開発事業区域(大手町一丁目第2地区)に建設中の高層ビル(写真左下:中央)は2012年秋に完成予定です。

![]()

– 晴海トリトンスクエア –

晴海トリトンスクエアのZタワー内にあるUR都市機構晴海・勝どき都市再生事務所にて地区の説明を受けました。

目の前には都心ウォーターフロント地区の1/1000模型による大ジオラマが広がっていました(写真左下)。

市街地再開発事業が完了した晴海地区ではオフィスビルや賃貸マンションなどの高層建築物が整然と立ち並ぶ様子を観察しました(写真左上)。 職住近接も可能な賃貸マンション「ガーデンプラザ」の前には公園が整備され、また、一階部分の商店街「Skymart Harumi」があります(写真右上)。

晴海トリトンスクエアは銀座から2km圏内に位置し、地下鉄の勝どき駅および月島駅からは徒歩約10分の距離にあります。かつてこの地区にはUR都市機構による賃貸住宅・分譲集合住宅、民間の分譲集合住宅のほか、グラウンドや変電所が立地していました。1992年に再開発地区計画と第一種市街地再開発事業の都市計画が決定され、再開発事業が始まりました。この事業では、一つの計画に対しUR都市機構と晴海一丁目地区市街地再開発組合の二つの事業主体が共同で事業を進めました。事業施行区域の境界は入り組んでいますが、両事業主体の緊密な連携により地区内のシームレスな景観が保たれています。

![]()

– 曳舟・京島三丁目地区(防災街区整備事業) –

京島三丁目地区は1923年の関東大震災、および1945年の東京大空襲での壊滅的被害を受けなかった地区ということもあり、全体的に都市基盤が整備されなかったまま都市化が急速に進行したため、密集した市街地が形成されました。大正末期からの長屋や木造家屋が密集しているため震災発生時の倒壊や延焼の危険性が高いこと、権利関係が複雑化し高齢の住民も多いことから自己建替えが困難であること、路地が狭いため緊急車両の進入や災害時の避難が困難であることなどの課題を残している地区であるといえます。

本地区における防災街区整備事業は2010年に事業計画が認可され、生活道路の拡張整備と建築物の不燃化による防災性能の向上、密集住宅市街地における良好な住環境整備を目的として2013年度まで事業が続けられます。

参加者の多くは、再開発され整然とした街並みの地区と古い街並みの残る地区との対比に関心を示していました。

曳舟駅前の再開発地区(写真左)では道路とゆったりとした歩道が整備され、それに沿って小奇麗な店舗が並んでいますが、この地区から少し外れると老朽木造家屋の密集部に細路地が通っている景観(写真右)が顔を出します。

![]()

– 押上・業平橋周辺土地区画整理事業 –

東武伊勢崎線業平橋駅(現:とうきょうスカイツリー駅)周辺にはかつて貨物ヤードおよびコンクリート工場が立地していましたが、トラック輸送の急成長により1993年に貨物ヤードが廃止されました。都心に近接し東武伊勢崎線・京成押上線・都営地下鉄浅草線・東京メトロ半蔵門線が利用可能な交通至便の地でありながら貨物ヤード跡地は大規模な低未利用地となっており、再開発が待たれていました。

墨田区とUR都市機構による支援と地権者18名(法人4名・個人14名)の理解・協力により2005年に土地区画整理組合が設立されました。事業の施行はUR都市機構に委託され、都市計画事業としての土地区画整理事業が始まりました。東武鉄道はヤード跡地を新東京タワーの建設候補地として誘致し,2006年に建設地に選定されました。

開業目前の東京スカイツリーの基盤部分付近を見学させていただきました。

ふもとから見上げるスカイツリーの大きさは圧巻の一言で、塔の頂上部が見えないほどでした。大量の観光客の来場を見越し、大型観光バスの専用駐車場を整備したり、公共交通の案内を充実させるなど、交通面にも気を配っているとのお話を伺いました。

既に、地区の外からスカイツリーを見学・撮影する人の姿も見られ、また周辺では観光客向けの飲食店やコンビニエンスストアが徐々に増えつつあるなど、周辺地域への経済効果の波及も観察されているようです。

最後は青い空に映えるスカイツリーと共に、参加した人文地理学教室メンバーで記念撮影をしました(写真右)。

この現地見学会を企画して頂きましたUR都市機構の皆さまに、この場をお借りしてお礼申し上げます。

どうもありがとうございました。

2012年03月19日作成:本ページは参加者(松原宏先生・D1秋元菜摘・M2前田純花・M1三田秀策・M1澤岡知広・B4秋元祐介)により作成されました。

2016-04-11

與倉豊先生は,2016年4月より静岡大学に異動されました.

2016-04-05

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院広域科学専攻の入試説明会が4月16日(土),5月21日(土)に開催されます.5月21日には,専攻・系の紹介に続けて,人文地理学教室の個別説明会も予定しております(4月16日の方は行いませんのでご注意ください).詳しくは説明会案内,広域システム科学系のHPをご確認下さい.

2016-04-03

3月20日(日)~22日(火)に早稲田大学早稲田キャンパスにて日本地理学会春季学術大会が開催されます.本教室からの研究報告は以下の通りです(発表会場・時間順.カッコ内は発表番号).

2016-03-11

方法基礎(データ分析)

玉川巡検2013

2013年11月30日,方法基礎・データ分析(教養学部前期課程・金曜4限)の玉川上水巡検が行われました.

今年の参加者は15名,案内人は4名です.

![]()

当日は快晴で,まさに絶好の巡検日和です.

![]()

玉川上水駅付近における玉川上水の様子.

![]()

最初に,玉川上水駅周辺の歴史的経緯に関して,荒井先生から説明があります.

![]()

班に分かれて,案内人の説明を聞きながら,巡検は進んでいきます.

![]()

玉川上水駅の東側,小平監視所付近.

ここから下流部の玉川上水には,下水処理水が流れています.

![]()

小平市の生産緑地.

新田集落の地割は残っていますが,近年,宅地への転用が目立っています.

![]()

西武国分寺線の鷹の台駅に到着.ここで昼食です.

![]()

午後,国分寺駅経由でJR中央線・武蔵境駅へ移動し,巡検を再開します.

武蔵境駅北側の地区.現地の様子をみながら,土地区画整理事業を学びます.

![]()

案内人の山田さんから,東京都の水道事業に関する説明がありました.

![]()

境浄水場の正門前で記念撮影.

集合写真1の大サイズ版はこちら

集合写真2の大サイズ版はこちら

![]()

境浄水場で行われる緩速ろ過の様子を見ながら,土手を歩きます.

![]()

三鷹駅北口付近では,玉川上水がビオトープのように整備されています.

![]()

井の頭公園で,井の頭池からの比高を測定します.上手く測れましたか?

![]()

荒井先生が,井の頭池の弁天様にお参りしています.

![]()

最後に,井の頭公園内の水門橋(神田上水の起点)で,班ごとの記念撮影です!

今年は到着が早いためか,周囲はまだ明るいです.

A班(案内人:荒井先生)

![]()

B班(案内人:佐竹)

![]()

C班(案内人:山田)

![]()

D班(案内人:上村)

![]()

巡検にご参加の皆さん,お疲れ様でした.巡検の面白さを感じてもらえたでしょうか?

最後になりましたが,皆さま,どうも有難うございました.

文責:上村博昭(TA・2013年度)

2016-02-26

方法基礎(データ分析)

玉川巡検2012

2012年12月1日当日,朝は曇ながら,昨年のように雨が降らずに安心しました.

受講者は20人で,荒井教授,TA秋元(D2),案内人の上村・佐竹・山田,学生の秋元(M1)・王が参加しました.

― はじまり ―

玉川上水駅に集合しました.

荒井教授から,駅周辺の土地の歴史や東京西部の公共交通について説明を聞きます.

多摩モノレールを眺めてから,駅周辺を回りました.

― 玉川上水を辿りながら ―

玉川上水沿いの緑道を歩きながら,近隣の施設を観察してゆきます.

地域の歴史を説明する看板などを見ながら,メモや写真を取ります.

グループごとに説明や質問のやりとりをしています.

上水沿いには新田が広がり,それらが生産緑地として指定されてきた地区を観察しました.

― お昼 ―

昼前に降り出した雨のせいもあって,初めて歩いた学生さんには道程が長く感じられたことでしょう.

線路に突き当たると,漸くお昼休憩の鷹の台駅です.

その後は武蔵境駅に移動し,駅前の景観を見ながら都市計画について学びます.

― 東京都水道局境浄水場 ―

東京都の水道や上水処理について講義を受けた後,水道局前で記念撮影です.

大きい画像は,

こちら

からどうぞ.

この後,緩速濾過処理施設を見ました.

― 三鷹駅に向けて ―

後は,ひたすら歩き続けます……

三鷹駅周辺の建物は,道路と不思議な角度で接しています.

山本有三記念館や太宰治縁の地,ジブリなど文化のイメージ薫る「風の通り道」には,

このようにセットバックによって切られた建物がよく見られます.

― 測量体験 ―

漸く,井の頭公園に着きましたが,ここで最後の課題です.

簡単な器具を用いて,これまで辿ってきた玉川上水の水面と井の頭池の水面の高低差を計測します.

― 終わりに ―

最後は井の頭公園でグループごとに記念撮影をしました.

今年は真っ暗になる前に解散できました.

荒井教授グループ

TA秋元グループ

上村グループ

佐竹グループ

山田グループ

皆様,今年もお疲れ様でした.

2016-02-26

方法基礎(データ分析)

玉川上水巡検 2011

2012年12月3日には,方法基礎(金曜4限・荒井担当)で毎年恒例の玉川上水を辿る野外実習を行いました.

本年は,当日参加学生36名(2名欠席),引率者5名(教員・TA・案内人)にて実施されました.

前日の授業で武蔵野の地形について学んだことを思い出しつつ,

引率者に積極的に質問する姿も見られ,有意義な巡検となったことと思います.

– 集合 –

玉川上水駅に10:00に集合です(左).今年は雨降りでカッパ姿も見られました.

全員で荒井先生の説明を聞いた後,1班7~8人で構成される5グループに分かれて出発します(右).

– 緑道 –

玉川上水脇に設けられた緑道を下流へとひたすら歩いてゆきます.

雨天のため水溜まりも多く,例年にも増して大変な道のりでしたが,

その様な中でも,黙々と歩いてゆく学生さんの姿が印象的でした.

-水道局小平監視所-

柵の間から,水の流れや処理の様子を観察します(左).

処理工程の一つ,落ち葉などのゴミを取り除く過程です(右).

– 清流復活事業 –

この先,延々と辿ってゆく”玉川上水”について学びました.

巡検では概ね”玉川上水”を見下ろす形で歩いてゆきますが,この地点では水面と同じ目線になれます(右).

下水を処理した水が流れ出すポイントを観察しますが,飛沫が立っていますね(左).

上水についてだけでなく,下水処理技術の素晴らしさを感じ取っていただけたでしょうか?

– 小平・村山・大和衛生組合ゴミ処理施設 –

施設前で,説明を聞きながら,煙突や処理状況を知らせる電光掲示板を見ます.

皆さん,雨にも係わらず,メモをとったり写真を撮ったりしています.

– 小川新田開発と生産緑地-

特徴的な短冊状の土地,そして宅地と残された農地のコントラストを観察します(左).

近年,土地区画整備によって整えられた真っ直ぐで広い道路も印象的ですね.

都市の貴重な緑地・農地として指定される生産緑地ですが,野菜などが植えられている他,

<>栗や梅などの果樹林もあり,時には野性的な景観も見られます(右).

– 鷹の台駅にてお昼休憩 –

昨年まではなかったクレープ屋さんに・・・案内人の皆様です.

– 氾濫河川・千川 –

マンション脇を流れる側溝・・・ではなくコンクリート製の小川は,実は第1級河川です(左).

非常に短くも欄干があり,「水はけ橋」の命名から氾濫時の小川の影響が想像されます.

道路を挟んだ向かい側には川の面影さえなく,アスファルトの道路が続いていますが,

この橋より東では千川は暗渠となって流れています(右).

毎年,さり気なさ過ぎるために通過してしまうグループが多発です.

– 境浄水場 –

毎年,正門前にて全員で集合写真を記念撮影しています(大きい画像はこちらより).

日も照ってきて,瑞々しい午後になりました.

またしても柵越しに浄水施設を覗き見します.

今では貴重な緩式濾過施設は,急な土手を上る価値有りでしょうか.

– 山本有三記念館 –

例の石の路傍にて.

関東大震災後,高所得者が西部に移住してきた経緯について説明を受けました.

– 井の頭公園にて実測の実習 –

ハンドレベルを使って傾斜を測定しますが,3~4人で1組となって協力しないとスムーズには進みません(左).

引率者も一緒について計測の仕方を説明しています(右).

明るい内でないと実習が行えないため,それまでの行程を足早に進めてきました.

この作業結果によって,本日ひたすらに辿ってきた玉川上水の構造の意味を実感しましたね.

– 神田川の碑にて –

最終ポイントに辿り着く頃には真っ暗になってしまいました.

参加者の皆様,本日はお疲れ様でした.

荒井先生の班には澤岡さん,山田さんが一緒に歩きました.来年は良き案内人になってください.

TA秋元班.三田班に付いていた佐竹さんも映っていますね,引率・カメラマン有難うございました.

案内人の皆様も,一日お疲れ様でした.

参加4年目ベテラン植村班.

しっかり者の三田班.

博識の山本班.

2012年02月10日作成:写真は引率者提供により秋元・澤岡が選定し,本ページの構成・文責は秋元にあります.

2016-02-26

方法基礎・データ分析(金曜4限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2009年11月27日(土)に行いました.今年で13年目となる巡検ですが,今回は参加者が激増.学生58名,案内10名の大所帯になりました.

玉川上水駅に集合.ブリーフィングの後,6つの班に分かれました.

水道局小平監視所前.まだ皆,元気です.

野火止用水の案内板が新しくなっていました.

「清流復活」の泉(?)まえで.

小川新田跡.江戸時代の集落の形が残っています.

武蔵境駅前のすきっぷ通りも賑わってました.

境浄水場前で全員写真.拡大写真はこちらです.

浄水池を見に土手を登る.

山本TAは,2006年の最初のデータ分析巡検の参加者でした.

三鷹駅前のビオトープにて.少しくたびれてきたようです.

井の頭公園で比高測定.今年は人数が多くて,4〜5人1組でした.

終着点,水門橋.神田川の始まりです.

巡検の最終地点,水門橋に到着です.お疲れ様でした!最後に,グループごとの記念撮影.

▲荒井班

▲植村班

▲佐藤班

▲森嶋班

▲秋元班

▲山本班

2016-02-26

方法基礎・データ分析(金曜4限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2009年11月28日(土)に行いました.この巡検は,今年で12年目となります.

集合は玉川上水のマクドナルド前.

全員集合したら,いざ出発です.朝の空気が気持ちいいですね!

重要ポイントでの説明では,しっかりメモを.みんな真剣な表情です.

玉川上水沿いの保存樹林の様子を自分の目で見て確認.

今度は一転,駅前の商店街の中を歩きます.にぎわいや並んでいるお店の種類や品ぞろえにも目を配りたいですね.

境浄水場前にて全体写真.

浄水場の土手から,緩速ろ過に使用する砂を観察.

紅葉のなか,まだまだ歩きますよ~.

都市のビオトープについて説明中.

井の頭公園に到着!ハンドレベルで比高計測です.

高度の地点ごとに立って目印役になる二人.

記録・指示係も重要な役割.グループ全員で力を合わせての作業です.

日が暮れてきました.最終地点の水門橋までもう一息です.

巡検の最終地点,水門橋に到着です.お疲れ様でした!最後に,グループごとの記念撮影.

▲荒井班

▲王・森嶋班

▲久木元班

2016-02-26

方法基礎・データ分析(金曜4限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2008年12月6日(土)に行いました.この巡検は,今年で11年目となります.

今回の参加者は,学部生が留学生1名を含む26名,案内役として荒井,および院生TA2名,その他院生3名が参加し,合計32名でした.これらの写真はその時の記録です.(撮影:荒井,院生TA)

玉川上水駅のマクドナルド前に朝10時に集合.

全員集合したら,いざ出発です.

今年は例年よりも少し遅い時期の開催でしたが,まだまだ紅葉が楽しめました.

鷹の台駅前.ここから西武線・JR線に乗り武蔵境駅に向かいます.

境浄水場前にて全体写真.

浄水場の土手から,緩速ろ過に使う砂を観察.

井の頭公園で,ハンドレーベルでの比高計測です.

ハンドレーベルを覗く係,高度の地点ごとに立って目印となる係,記録・指示係と,分業して作業を進めます.

グループ全員で力を合わせて・・・正しい高度が測れたでしょうか.

巡検の最終地点,水門橋についた頃には,すっかり暗くなっていました.お疲れ様でした!

最後に水門橋横の神田上水の石碑と一緒に班ごとの記念撮影.

▲荒井班

▲久木元班

▲佐藤班

2016-02-26

方法基礎・データ分析(金曜4限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2007年12月1日(土)に行いました.この巡検は今年でなんと10年目を迎えました.

今回の参加者は,学部生が留学生2名を含む22名,案内役として荒井,および院生TA4名,その他院生1名が参加し,合計28名でした.例年にもまして少人数での決行となり,一班あたりの人数は4~5名と少人数な構成となりました.これらの写真はその時の記録です.(撮影:荒井,院生TA)

玉川上水駅のマクドナルド前に朝10時に集合.遠方から来た人はかなり早起きしたようです.

今年も天候に恵まれ、澄んだ空気の中,最盛期の紅葉を楽しみながらの巡検となりました.野火止用水について書かれた看板もかすんできてしまいました.

現地でみつけた情報は,忘れないようにフィールドノートにメモをとったり,デジカメで記録したりします.

小平・村山・大和衛生組合(ごみ焼却場)の廃熱を利用して新しく足湯の施設が作られていました.

鷹の台駅周辺にて昼食風景.お店に入りきれないので,適当に座る場所を探します.

小平・村山・大和衛生組合(ごみ焼却場)の廃熱を利用して新しく足湯の施設が作られていました.

鷹の台駅から西武国分寺線に乗って,JR中央線の武蔵境駅へ向かいます(国分寺駅経由).今年から乗車するホームが変わりました.この時間帯は1つのホームを上下線で利用しているそうです.

東京都水道局境浄水場.正門前で東京都の水道事情等について荒井先生よりレクチャーを受けます.

拡大写真はこちらです.(3264×1488 2.92MB)

毎年恒例,浄水場の土手のぼりです.緩速ろ過に使う砂は見えたでしょうか.紅葉した落ち葉で土手も彩られていました.

欅橋から三鷹駅前まで親水公園を歩きました.ここの水は玉川上水の水ではありません.

太宰治の記念碑の前で.玉川上水は以前は並々を水をたたえていました.しっかりメモを取りましょう.

井の頭公園に入って,松本訓導の碑に立ち寄りました.玉川上水に落ちた学童を救うため殉職した松本訓導の勇気ある行動を称えています.

井の頭池に到着し,レポートに必須の比高の測量に挑戦しました.頼れるものはハンドレベルと歩幅だけ.

井の頭公園のひょうたん池を半周して,巡検の終着地点,水門橋に到着.日もかげりました.

最後に水門橋横の神田上水の石碑と一緒に班ごとの記念撮影.

▲荒井班

▲小林班

▲中条班

▲市川班

▲久木元班

2016-02-26

昨年度まで人間科学基礎(人間Ⅰ)という講義で行っていた玉川上水巡検ですが,カリキュラムの改編により,今年度より方法基礎・データ分析という講義の一部として行われることになりました。

方法基礎・データ分析(金曜4限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2006年12月2日(土)に行いました.参加者は,学部生がみな1年生で29名,案内役として荒井,新井助手および院生TA3名,その他院生の参加者が4名で,合計38名でした.例年に比べ小規模な所帯での実施となりました。これは,その際の写真です.(撮影:荒井ほか)

今年も天候に恵まれ、澄んだ空気の中,最盛期の紅葉を楽しみながらの巡検となりました.野火止用水について書かれた看板もかすんできてしまいました.

玉川上水駅を出てすぐ,玉川上水が流れています.当日は穏やかな晴天に恵まれ,巡検ルート沿いではきれいな紅葉が楽しめました.

巡検中に見聞きしたことはフィールドノートにメモしていきます.

看板や風景は,写真に撮っておくと後でフィールドノートをまとめる時に役に立ちます.

玉川上水沿いには時々畑地が見られます.これら生産緑地は武蔵野の今の景観を考える際に重要な意味があります.

西武拝島線鷹の台駅から電車に乗ります.国分寺駅でJR中央線に乗り換えて,武蔵境駅で下車します.これは武蔵境駅の改札.ここで班のメンバーが全員揃っているか確認し,態勢を整えます.

東京都水道局境浄水場.正門前で東京都の水道事情等についてレクチャーを受けます.

拡大写真はこちらです.(2272×1074 1.84MB)

今年も土手に登って浄水場の中をのぞきました.今年は12月だったので,下草がなくて登りやすかったですね.

山本有三記念館.「路傍の石」と洋風建築を見て,文士たちが生きた時代に思いを馳せます.

井の頭恩賜公園.簡単な測量をやって見ました.ハンドレベルは使いますが,それ以外は歩幅や身長などを駆使して数値を導きます.

井の頭池をぐるっと回って,神田上水の始まりである水門橋へ.これは水門橋近くの三角広場です.この季節は日が短く,暗渠入口まで歩く時間が取れなかったため,ここが巡検のゴール地点となりました.

班ごとの写真は水門橋横にある,石碑の周りで.「一級河川神田川」と書いてあります.

▲荒井班

▲新井班

▲小林班

▲中条班

▲佐藤班

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2005年5月14日(土)に行いました.学生参加者47名,荒井およびTA5名が案内,院生の参加者を入れると54名でした.これは,その際の写真です.(撮影:荒井ほか)

玉川上水について田中TAが説明.

野火止用水について説明が書いてあります.

武蔵境駅前のすきっぷ通り商店街をぞろぞろと歩きました.

区画整理は少しずつ進展しているようです.

都水道局境浄水場正門前にて.拡大写真はこちらです.(1100×825 224KB)

浄水場の土手から中を望む.毎年怪しまれながらやってます.

太宰治入水自殺の場所.

山本有三記念館にて.「路傍の石」があります.

井の頭公園にて.ハンドレベルを使ってみました.

首都高高井戸インター附近下にある暗渠入口(ゴール地点)に到着.

▲荒井班

▲田中班

▲長沼班

▲小林班

▲中条班

▲久木元班

恒例のアフター巡検

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では,今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2004年5月22日(土)午前10時30分から午後5時30分に行いました.学生の参加者は74名.荒井およびTA9名が案内,院生の参加者を入れると90名で,昨年とほぼ同じでした.これは,その際の写真です.(撮影:荒井ほか)

集合場所の前のマクドナルド.腹ごしらえをしている人もいました.

出発前のブリーフィング.

「そもそも玉川上水とは・・・.」

午前10時30分.西武拝島線・多摩都市モノレール玉川上水駅集合.

駅名のとおり,目の前が玉川上水.

午前11時30分前,10班に分かれて出発!これまでで最多の班分けです.

フィールドノートをとりながら・・・.

都水道局小平監視所附近.かつてはこの真下に野火止用水の分流口がありました.

JR武蔵境駅前.

問題の中央線複々線工事をやっていました.

午後2時半.西武国分寺線鷹の台駅から国分寺で乗り換え,JR中央線武蔵境駅へ.

都の水道について説明.

桜橋附近.この辺から雨がパラついてきました.

全員で記念撮影 拡大写真はこちらです.

都水道局境浄水場正門前にて.

井の頭公園にて.ハンドレベルで井の頭池と玉川上水の高度差を測定.

午後5時半.首都高高井戸インター附近下にある暗渠入口(ゴール地点)に到着.

▲小林班

▲荒井班

▲柏倉班

▲安井班

▲長沼班

▲加藤班

▲深瀬班

▲保屋野班

▲田中班

アフター巡検.飛び入りの学部生も入れて,19人の大一座でした.

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では、今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2003年5月24日(土)午前10時30分~午後5時30分に行いました。学生の参加者は75名。荒井の他、新井助手、とTA4名が案内。院生ほかの参加者を入れると90名で、これまでで最大の規模になりました。これは、その際の写真です。(撮影:荒井ほか)

今年は例年より30分早い集合.

午前10時半,西武拝島線・多摩モノレール玉川上水駅集合.

まずは受付.長沼TAには地形図実習でもお世話になりました

11時半前,6班に分かれて出発.駅名のとおり目の前が玉川上水.

水道局小平監視所付近.野火止用水の来歴を説明する看板があります.

看板をメモ…..φ(´・ω・`)

ここから下流は,多摩川上流下水処理場から来た「清流」が流れています.

午後2時半,西武国分寺線鷹の台駅から国分寺乗り換え,JR中央線武蔵境駅へ.

武蔵境駅.1年の間にだいぶ変わっていました

全員で記念撮影.都水道局境浄水場正門前にて.拡大版はこちらです.

午後3時半,三鷹駅を通過.少し足がくたびれて・・

山本有三記念館.武蔵野は文士の多く住んだ街です.写真は「路傍の石」.

午後5時,旧三鷹市営水道の水源井.今も現役です.

午後5時半、高井戸インター付近暗渠入口に到着。これが本当の終点.

▲荒井班

▲長沼班

▲江藤班

▲池田班

▲新井班

▲武者班

富士見ヶ丘駅近くの居酒屋でアフター巡検.

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では、今年も恒例の玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を2002年6月1日(土)午前11時?午後5時30分に行いました。参加者は49名、荒井の他、新井助手、田原元助手(現國學院大學助教授)とTA3名が案内しました。これは、その際の写真です。(撮影:荒井)

午前11時,西武拝島線・多摩モノレール玉川上水駅集合.

11時半過ぎ,6班に分かれて出発.

玉川上水駅より少し上流で説明.この辺は江戸の昔を思わせるきれいな流れですが・・・.

水道局小平監視所付近.いいお天気です.

保屋野TA班.右は人文地理事務の渋谷さん.

都小川分水のたぬき堀跡.いまも地下に水が流れています.

午後2時,西武国分寺線鷹の台駅から国分寺乗り換え,JR中央線武蔵境駅へ.

都水道局境浄水場.まだ現役の緩速濾過式浄水場.

正門前にて集合写真.

浄水場の土手から中を望む.毎年怪しまれながらやってます.

井の頭公園にてハンドレベルで比高の測定.去年はここで大雨に降られたけど,今年は快晴!

5時半,高井戸インター付近暗渠入口に到着.お疲れさまでした.

▲長沼班

▲荒井班

▲田原班

▲保屋野班

▲新井班

▲あわてず騒がずの和田班

2016-02-26

人文科学基礎(人間I)(月曜3限・担当荒井)では,授業の一環として,2001年5月19日(土)午前11時~午後6時30分に玉川上水周辺地域の巡検(野外実習)を行いました.参加者は58名,荒井の他,田原助手とTA5名が案内しました.これは,その際の写真です.(撮影:荒井)

西武拝島線,玉川上水駅.

午前11時,西武拝島線玉川上水駅集合.

11時半,7班に分かれて出発(この時は天気が良かったのだが・・・)

東京都水道局小平監視所付近.一見,きれいなわき水に見えますが・・・.

午後2時,西武国分寺線鷹の台駅.ここから国分寺経由JR武蔵境駅まで移動.

東京都水道局境浄水場(現存する浄水場では最古)

井の頭公園にて.井の頭池と玉川上水の高度差を測る.

この後,突如として雷が鳴り,夕立が・・・.いやー,まいりました.

午後6時過ぎ,最初の荒井班が終着点(高井戸インター付近の暗渠入り口)に到着.お疲れさまでした.フィールドノートの整理,しっかりね.

▲荒井班

だいぶ泥だらけになりました

▲武者班

終始にこやかな武者TA

▲和田班

和田TAの首のタオルが印象的でした

▲高野班

山登りのような高野TA

▲保屋野班

保屋野TAは人間Ⅰ巡検の初回に参加しました

▲長沼班

東京学芸大卒の長沼TAにとっては、今日のコースはわが家の庭みたいなもの?

▲田原班

今年も元気な田原助手

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では,玉川上水巡検に続いて,2005年5月21日(土)に,恒例の筑波地域の巡検(野外実習)を行いました.参加者は53名,荒井の他,小林TA・中村TAが案内しました.これは,その際の写真です.(撮影:荒井)

研究学園都市のブリーフィング.

筑波センターの商業地区の概要説明.

結婚式が行われていました.

筑波大学を経て,国土地理院 地図と測量の科学館到着.測量用航空機が展示してあります.

午後,福岡大堰着.

母子島遊水地旭が丘団地の石碑.

小林TAがハンドレベルの使い方について説明.

測量中….

今年は草が茂っていて測量しにくい.

筑波山を背景に、記念撮影。

拡大写真はこちらです.(1280×960 426KB)

今夏開業予定のつくばエクスプレス(TX)の試験運転中.

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では,玉川上水巡検に続いて,2004年6月12日(土)午前8時15分~午後6時40分に,恒例の筑波地域の巡検(野外実習)を行いました.参加者は49名,荒井の他,新井助手と長沼TA・小林TAが案内しました.これは,その際の写真です.(撮影:荒井・新井・小林))

午前8時15分,東大正門集合.同じ時刻に3つのグループが集合していました.

首都高,常磐道経由,筑波研究学園都市へ.バスはほぼ一杯.

午前10時,筑波センター地区,筑波インフォメーションセンター到着. 今年は首都高の渋滞もなく,だいぶ早くつきました.

研究学園都市のブリーフィング.学研都市の航空写真の前にて.

11時,筑波センターの商業地区の概要説明.なぜか,近所のおじさん,おばさんが聞いてました.この後,昼食.

12時,筑波大学を経て,国土地理院 地図と測量の博物館到着.日本地図センターの瀬倉調査役が案内して下さいました.

午後1時すぎ,西部工業団地を経て,常総バイパスのロードパークで小休止.懸命にフィールドノートにメモをとる.

午後1時半,福岡大堰着.小貝川は,前日の雨で増水していました.

旭が丘団地の土手の高さを測る.小林TAがハンドレベルの使い方を説明.

土手の並木が鬱蒼としてきました.

集団移転記念の石碑前で,記念撮影.拡大版はこちらです.(1024×768,127KB)

午後6時40分,途中渋滞で予定より少し遅れて,池袋駅西口着.今年も富士急バスでした.

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ・荒井)

筑波巡検2003

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では,玉川上水巡検に続いて,2003年6月7日(土)午前8時15分~午後6時に,恒例の筑波地域の巡検(野外実習)を行いました.参加者は44名,荒井の他,新井助手と長沼TAが案内しました.院生の参加者等を含めて,総勢50名でした.これは,その際の写真です.(撮影:荒井・劉)

午前8時15分,東大正門集合.首都高,常磐道経由,筑波研究学園都市へ.

まず,山の手通りにいるバスまで移動.

午前10時20分,筑波センター地区,筑波インフォメーションセンター到着.研究学園都市のブリーフィング.

今年はだいぶ展示の様子が変わっていました.

11時,筑波センターの商業地区の概要説明.この後,昼食.

今年は例年より穏やかな天気でした.

12時,筑波大学を経て.国土地理院 地図と測量の博物館到着.

球体日本列島模型.20万分の1地勢図から作ったものです.

午後1時過ぎ,西武工業団地を経て,常総バイパスのロードパークで小休止.

ロードパークのすぐ前が八間堀川.

午後1時半,福岡大堰着.釣りをやっている人が大勢いました.

午後3時,母子島遊水地旭が丘団地にて.石碑は重要な資料.手前右は新井助手,左は長沼TA.

旭が丘団地の土手の高さを測る.去年は草ぼうぼうでしたが,今年はきれいに刈ってあって,足元が楽でした.

ハンドレベルと歩測で測ります.

昨年は、一面の水田だったのが、今年は、全部麦になっていました。

筑波山を背景に記念撮影. 拡大版はこちらです.

午後6時,予定時刻ちょうどに池袋駅西口着.

今年は富士急バスでした.

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では.玉川上水巡検に続いて,2002年6月8日(土)午前8時15分から午後6時45分まで,恒例の筑波地域の巡検(野外実習)を行いました.参加者は37名,荒井の他,新井助手と長沼TAが案内しました.これは,その際の写真です.(撮影:長沼)

午前8時15分,東大裏門集合首都高,常磐道経由,筑波研究学園都市へ.

午前10時,筑波センター地区,筑波インフォメーションセンター到着.筑波インフォメーションセンターにて,筑波研究学園都市の概要についてブリーフィング.

11時,筑波センターの商業地区の概要説明.この後,昼食.

暑い日差しに帽子がほしい.

センター広場で結婚式のリハーサルをやってました.

12時,国土地理院地図と測量の博物館到着.今年は元禄国絵図が床に.

西部工業団地,八間堀川を経て,午後2時福岡大堰着.

道の工事でここへつくまでが大変でした.

運転手さんありがとう.

午後3時,母子島遊水地旭が丘団地にて.石碑の前で新井助手の熱弁.

旭が丘団地の土手の高さを測る.土手の高さが遊水池の命.

今年は草が繁っていて,登るのが大変.

この前までは,集落跡で小さなお宮さんがあったのですが・・・跡形もなく水田に.

午後6時半,池袋駅西口着.今年は伊豆箱根バスでした.

2016-02-26

人文科学基礎(人間Ⅰ)(月曜3限・担当荒井)では,玉川上水巡検に続いて,2001年6月9日(土)午前8時15分から午後6時に筑波地域の巡検(野外実習)を行いました.参加者は42名,荒井の他,田原助手とTA1名が案内しました.これは,その際の写真です.(撮影:杉崎)

午前8時15分,東大裏門集合.首都高,常磐道経由,筑波研究学園都市へ.

大型バスで出かけました.

午前10時,筑波センター地区,筑波インフォメーションセンター到着.筑波センタービル入口にて.

筑波インフォメーションセンターの筑波センター地区の模型の前で,筑波研究学園都市の概要についてブリーフィング.

11時,筑波センターの商業地区の概要説明.この後昼食.

後方がショッピングセンターのクレオ.

12時,国土地理院地図と測量の博物館到着.最新の測地・地図製作技術について学ぶ.ロビーの床は巨大な3D日本地図でした.

午後2時,福岡大堰にて.福岡堰の起源は江戸初期に・・・先人の創意と努力に脱帽.

午後3時,箱島遊水地旭が丘団地にて.石碑も貴重な情報源.

3・4人一組で旭が丘団地の土手の高さを測る.盛り土の高さが,水害の激しさを思わせます.

身長で距離を測ろうとした班がありました.ごくろうさま.

午後6時,池袋駅東口着.この後飲んだビールがうまかった!

田原助手と杉崎TAと・・・?

2016-02-26

2016-02-23

2010年度夏学期の野外実習(梶田担当)は3泊4日(2010年9月13日〜16日)で実施し,香川県内各地で実習を行いました.以下はその時の実習風景です.

まず,初日は各自,自分の調査地に足を運び,気になった景観を撮影し,報告してもらいました.

現地での景観撮影 |

夜のミーティング(調査結果の報告と議論) |

2日目以降は,東京で事前に参加者が取ったアポイントに基づいてインタビュー調査を行ったり,現地の図書館や役場等で資料渉猟を行いました.野外実習Ⅰと異なり,基本的に参加者自身がインタビューをリードし,教員やTAは必要最小限のサポートだけを行います.

時には研究テーマに関連した貴重な体験ができることもあります.毎晩その日の調査結果についての報告と議論が行われ,調査の収斂に向けたアドバイスが行われます.

うちわの職人へのインタビュー |

町の有力者へのインタビュー |

選果場でのインタビュー |

植え付け作業機の体験 |

実習期間中は張り詰めた毎日が続きますが,実習最後の夜には参加者全員による打ち上げが行われます.濃密な時間を共有する野外実習は,多くの参加者にとって,人文地理学教室における最も印象的な出来事の一つとなります.

「地理・空間フィールドワークI・II」でのトレーニングを踏まえて,卒業論文では各自のテーマに即して独力で調査を遂行していくことになります.

2016-02-23

-鋸南の春-

巡検の時期,南房総は花の季節でした.

-県庁での説明-

千葉県の産業の概説を,各担当課の方よりいただきました.ありがとうございました.

-新日鐵集合写真-

新日鐵君津製鉄所を見学.ご説明ありがとうございました.

-DNA研究所-

千葉県が研究所等を誘致している「かずさアカデミアパーク」を見学.その中に立地する,DNA研究所の内部をご案内いただきました.

-DNA研究所_nature表紙-

ここでの研究成果が,ネイチャー誌に掲載されています.

-宿舎-

今回は南房総市に宿泊.宿の方のお心遣いで,毎日沢山の海の幸を堪能させていただきました.

-ゼミ風景-

巡検中は毎晩,その日得た知見の確認・討論(+親睦)のためのゼミを行います.今年は学生数も多く,遅くまで活発な議論がなされました.

-千倉漁協_あわび放流-

畜養事業で有名な千倉漁協にインタビュー,あわび育成池やエビ畜養池を見学しました.

-千倉漁協_氷-

漁協が運営する冷凍施設も見学.これは漁船に積み込まれる氷です.幻想的な光景ですが,寒かった・・・.

-無事終了-

今回の巡検も無事終了.野島崎にて記念撮影です.

立命館アジア太平洋大学(APU)は,国際観光都市を目指す大分県と別府市の働きかけで誘致に成功しました.別府湾を一望できる高台に大学があります.

APUは国際色豊かな大学です.経済水準の高くない国々からの留学生に高率の学費免除を行うため,日本人学生の学費は高額なものとなっています.

留学生を受け入れるためには,言葉の問題だけではなく生活習慣の違いへの対応,住居やアルバイトの確保など様々な側面でのケアが必要です.

昭和30年代以降,衰退の一途にあった豊後高田市の中心商店街は,歴史的な建造物や昔からの商店をいかして「昭和の街」として活性化を図っています.

案内をお願いすると,ガイドさんが個々の商店の中まで案内してくれます.店内では,店のエピソードなどを紹介しながら手際よく商品を売っていきます.

しかし,中には外部資本によって人為的に創り出された「昭和」や豊後高田の歴史的な文脈にあわない景観もあります.

2016-02-02

|

フィールド:東京都大島町(伊豆大島) |

|

実施時期:2011年2月 |

花き農家を訪ねました.小さな産地だけに,栽培品目や出荷先・出荷時期に工夫をこらして経営の維持を図ります. |

ハウスの内外で,立ったまま1時間ほどインタビュー.真冬とはいえ,ハウス内に入ると蒸し風呂のような暑さ. |

波浮港近くの特産品のくさや加工所を訪ねました.ぴかぴかのサンマ.品質には自信あり.くさやや干物の原料となる魚は,伊豆近海だけでなく全国から集まります. |

くさや加工所の中に入り,特有のにおいに耐えながらヒアリング.ヒアリングには気力・体力が必要です. |

巡検も無事終了し,岡田港の岸壁で集合写真. |

|

フィールド:沖縄県伊是名村 |

|

実施時期:2009年2月 |

はじめに沖縄県や伊是名村から,地域農業の概況説明をいただきました.ありがとうございました. |

巡検の時期はサトウキビの収穫シーズン.ここでは,手刈したサトウキビをクレーンで引き寄せ,トラックで運んでいます. |

運搬作業をされていた方に,飛び込みで聞き取り.快く対応して頂き,ありがとうございました. |

刈り取られたサトウキビが,製糖工場へ運ばれてきます. |

製糖工場で,サトウキビから粗糖(砂糖の原料)を作る過程を見学させて頂きました. |

できた粗糖は,本土にある精製糖工場へ運ばれ,私たちが普段目にする砂糖となります.今回はその船内の見学もさせていただきました. |

次々と船に積まれる粗糖. |

巡検中は雨続きで肌寒いくらいでしたが,最終日,ようやく薄日がさしました. |

|

フィールド:沖縄県名護市 |

|

実施時期:2007年2月 |

巡検のはじめに,地元の農業研究機関の方から,地域農業の概況説明を受けました. |

キクの開花調整のための電照をみることができました. |

実際に畑をみせていただきながらのインタビューは,わかりやすく印象深いものです. |

早起きして市場見学にもでかけました. |

巡検の無事終了を記念して.この日は2月ですが,沖縄は汗ばむほどの快晴でした. |

|

フィールド:鹿児島県曽於市 |

|

実施時期:2006年2月 |

巡検のハイライト,インタビュー.そこで何を「発見」できるのかが問われます. |

牛舎を見学しながらのインタビュー.一つ一つの作業に込められた工夫を伺います. |

夜には地元の農業研究機関の方と語らい,実習の成果を議論することも. |

2016-02-02

2016-02-02

2016-02-02

2016-02-02

(本ページは管理の都合上,人文地理学教室のホームページ内に設けられております.)

以下から、地理・空間コースのガイダンス資料をダウンロードできます。2つに分割してあるので、両方ともダウンロードするようにしてください。

2020年度 地理・空間コース進学ガイダンス資料(前半)

2020年度 地理・空間コース進学ガイダンス資料(後半)

教養学部学際科学科地理空間コースには,人文地理学(松原宏教授(経済地理学),永田淳嗣教授(農業・農山村地理学),梶田真教授(行財政地理学),鎌倉夏来准教授(地域未来社会連携研究機構)(経済地理学),田中雅大助教(社会地理学,地理情報科学))および,建築学(横山ゆりか教授(建築計画学,環境心理学))を専門とする6名のスタッフがおり,現代経済社会の多様な研究課題に取り組んでいます.

進学後はまず,実習を通じて地域を調べるための技法を体得します.最近はGIS(地理情報システム)を使い,各種の情報を可視化して分析する作業にも力を入れています.地理・空間コースのカリキュラムの目玉はフィールドワーク(「地理・空間フィールドワークI・II」)で,農家や工場でのヒアリング,宿舎でのミーティング,報告書の作成などを通じて苦楽をともにした経験は,後々まで貴重な糧となることでしょう(→「地理・空間フィールドワークI・II」の実習風景).駒場キャンパスの2号館2階にはコース生用の機器室,図書室,地図室,統計室などが集積しています.少人数の授業・実習の多くもこのフロアで開かれており,これらを効果的に活用した,密度の濃い学生生活を送ることになります.

カリキュラム構成は,「地理・空間基礎論I・II」を基礎として,コンピュータ処理を含めた技術を修得し(地理情報分析基礎I・II),一方では社会経済地理学(I・II),地域デザイン(都市/農村/国土)をはじめ,系統地理学の方法による地理的諸事象の分析を行い,他方では地域の構造的特性を鮮明にする地誌学の方法により,世界各地の地域研究にも参加し得る能力を養えるように配慮されています.フィールドワークが必修科目となっているのも,既存の理論を適用して現実を解釈するのみならず,その理論を地域の実態に即して批判し,新たな理論の構築を目指そうとするコースの志向性を示しています.さらに,教養学部後期課程の一員として関連した人文科学,社会科学や外国語の履修も重視されています.

カリキュラムの特徴として,以下の3点が挙げられます.

参考として,2017年度に実施された進学選択により地理・空間コースに内定した学生(2018年度より後期課程に進学予定の学生)用の地理・空間コース関係科目開講予定表を掲載します。

地理・空間コース開講予定表2017内定生用(PDFファイル)

【注】

あくまで予定ですので,開講の状況や学期,担当教員等は変更される場合がございます。

また,これは2017年度に実施された進学選択により内定した学生を対象とした開講予定表です.今後実施される進学選択に参加される方は年度にご注意ください.

コース創設から4年しかたっておらず,地理・空間コースを卒業した学生はまだ11名(1〜2期生)ですが,うち,7名(64%)が就職,4名(36%)が大学院に進学しています.就職先は,非常に多岐にわたっており,公務員,大学職員,ゼネコン,デベロッパー,コンサルタント,金融機関,教育関係などに就職しています.

2016-02-02

大学院(総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系)には,現在約20名の大学院生が在籍しており,精力的に研究活動を行っています.毎週,火曜日の午後に大学院ゼミが開かれており,教員・大学院生が全員参加し,密度の濃いディスカッションを行います.

講義については,教室所属の3教員が年間1コマずつ授業を開講している他(人間環境論・環境計画論),学期によっては追加的に授業が開講される場合もあります.これらの授業では,主として外国語の専門書の輪読とディスカッションが中心ですが,研究・調査の方法論に関する講義などが開講される場合もあります.また,毎年,学外の著名な先生をお招きして集中講義を開講しています(広域システム科学特殊講義).この他,後期課程の授業や他系・他専攻で開講されている東京大学内の様々な授業を受講することも可能で,一定数までは課程修了のための単位として認定されます.

修士課程に入学した大学院生は,まず,課程修了に必要な単位を取得すると共に,様々な理論や調査手法のトレーニングを受けつつ,既存研究の検討作業を進めていくことになります.そして,修士1年の終わり頃までに,しっかりとした研究テーマと調査計画をまとめていくことが求められます.

修士2年になると,まず,4月に公開による修士論文の中間発表が行われ,修士論文の構想についての検討が行われます.以後の大学院ゼミでは修士論文の調査結果および進捗状況に関する報告が中心となります.

博士課程の大学院生は,調査・研究活動と論文の執筆が生活の中心になります.博士論文の執筆に向け,調査・研究活動と並行して,既存研究のさらなる検討や周辺分野も含めた勉強を通じて研究枠組みを固め,成果の収斂に向けて日々努力していくことになります.また,学会をはじめ,議論や成果発表の場を広く学外にも求めるようになります.博士課程の大学院生の中には,国内外に長期間のフィールドワークに出るものもいます.

2016-02-02

人文地理学教室に関するご意見やご質問は,下記のフォームにご入力の上,お寄せください.

◆注意事項◆

2016-01-31

| 渋谷駅 | 京王井の頭線(吉祥寺方面)各駅停車--『駒場東大前(IN03)駅』下車 |

| 下北沢駅(小田急線) 明大前駅(京王線) 吉祥寺駅(JR中央線) |

京王井の頭線(渋谷方面)各駅停車--『駒場東大前(IN03)駅』下車 |

2016-01-31

2016-01-31

巡検(「地理・空間フィールドワークI・II」)について

前期課程の小巡検についてはこちら

地理・空間コースでは,フィールドワーク教育を重視しており,2年時のAセメスター(「地理・空間フィールドワークI」)と3年時のSセメスター(「地理・空間フィールドワークII」)の2回,3泊4日程度の野外実習を行います.

調査に先立って毎週,人文地理学演習として調査準備のためのトレーニングを行います.主な内容は(1)調査地・テーマに関する文献の検討,(2)調査地での調査計画の策定および事前準備(アポイント取りなど)などとなります.

野外実習では,各自で現地観察,聞き取り調査,現地資料の渉猟を行います.実習先では多くの事を学生自身で行うことになりますが,適宜,教員もしくは TAが同行し,アドバイスを行います.また,毎晩,ミーティングを行い,その日得た知見について報告を行うと共に調査計画の再検討が行われます.

野外実習終了後は,調査結果をレポートにまとめます.調査結果のレポートは現地を訪れたことがない人でも内容が理解できるように,地域の状況を的確に書き込むことが要求されます.また,内容を読者に正確に伝え,学術的な検討にも耐えうるよう,適切な資料の呈示・加工・図化も求められ,実習系の授業(地理情報分析基礎I・II)で習得したスキルを活かしていくことが求められます(地理情報分析基礎I・IIはある程度,野外実習の内容と連動して行われます).

提出されたレポートは,担当教員およびTAの指導の下,推敲を重ね,地域調査のまとめ方を習得していきます.完成した調査報告書は印刷され,調査でお世話になった方々そして全国の地理学関係教室に送付しています.

1997年度以降の巡検先および報告書は以下のとおりです.

人文地理野外実習報告シリーズ(【】内部は担当教員,実施年度・学期)

※ 報告書刊行時期の関係で,実習を行った時期と報告書の号数が逆転しているものがあります.

埼玉県【松原・2021年度Aセメスター】

高知県高知市【梶田・2022年度Sセメスター】

なお,前期課程において,永田教授が担当されている地域生態学の授業では3泊4日の野外調査を実施しており,人文地理学におけるフィールドワークに触れる機会が設けられています.地域生態学の巡検内容についてはこちらをご覧ください.

2016-01-31

詳細につきましてはこちらをご覧ください.

2016-01-19

| 学位 | 博士(学術) |

| 所属研究室 | 荒井研究室 |

| メール |

|

| 所属学会 | 東北地理学会,日本地理学会,経済地理学会,地理科学学会 |

| 専門 | 情報の地理学 |

| 関心 | 情報社会,デジタル・デバイド,ブロードバンド |

| 主なフィールド | 北海道,山梨県など |

| 研究業績 | |

|

<著書(分担)>

<学術論文>

<国際学会発表>

<国内学会発表>

<学位論文>

|

|

2016-01-19

2016-01-01

2016-01-01

| 所属 | 総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 博士(学術) |

| 専門分野 | 農村地理学,地方行財政の地理学,公共政策の地理学,地域統計論 |

| 所属学会 | 日本地理学会,人文地理学会,経済地理学会,地理科学学会,東京地学協会 |

研究紹介

(1)経済発展と地域的経済格差の関係,そして地域間所得再分配に関する諸政策の実態と評価について研究している.主な研究対象は,戦後日本における公共事業を通じた地域間所得再分配メカニズムの形成と変質,政府間補助金の地域的配分の変化とその規定要因など.また,こうした関心と関連づけながら建設業という産業の性格についても検討している.

(2)平成の大合併や公共事業改革,地方交付税制度改革などの政策がどのような地理的含意と問題点を持っているのかを分析し,よい政策・制度のあり方を検討している.また,英語圏における人文地理学と公共政策の関係をめぐる議論などの検討作業も進めている.

(3)先進国(日本およびヨーロッパ)における農村地域の変質と新しい開発戦略のあり方について検討している.

(4)地域統計(特に小地域統計)の整備過程および利用環境を整理し,地域経済・社会の動態分析(過疎地域,新産業都市,原発立地地域など)を通じてその活用の可能性を探っている.

担当授業科目

総合科目(社会生態学、社会環境論),初年次ゼミナール,地理情報分析基礎II,地理空間調査設計II,地理空間フィールドワークII,社会経済地理学II,人間環境論I・III

| 主な業績 |

<著書(編著)>

<著書(分担)>

<査読付き論文>

<翻訳>

<紀要等>

2016-01-01

| 所属 | 総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 理学博士 |

| 専門分野 | 熱帯・亜熱帯の文化・政治生態学,東南アジア地域研究,農業・農村地理学 |

| 所属学会 | 日本地理学会,人文地理学会,経済地理学会,日本マレーシア研究会 |

研究紹介

熱帯・亜熱帯地域や国内の農山村を主なフィールドに,農業と農業に関連する諸活動の動態を,人文地理学の方法をベースにした,社会−生態システム変動論の枠組みで研究している.現実に観察される現象は,歴史的に形成されてきた具体的な生態環境,社会環境の制約と可能性の下で,人々の行為の連鎖として現れるものであり,その動態を機械論的に把握するだけでは現象の深い理解は困難であるとの認識に立って分析を試みている.これまで具体的な研究対象としては,東南アジア海域部(マレーシア,インドネシア)における農園農業の爆発的な拡大,沖縄の亜熱帯島嶼生態系での農業開発,国土周辺地域における農業の縮小と資源利用再編といった現象を取り上げてきた.あくまでも,具体的,実証的な議論を通じて,国内外の地域社会や,開発と環境をめぐる諸問題に対して,独自の貢献ができればと考えている.

担当授業科目

アジアの自然と社会,地域生態学

| 主な業績 |

2016-01-01

| 所属 | 総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 工学博士 |

| 専門分野 | 都市地域における人間の空間行動,商業立地論,都市地域における企業の情報行動 |

| 所属学会 | 日本地理学会,経済地理学会,東北地理学会,日本都市計画学会,組織学会 |

研究紹介

担当授業科目

地理・空間基礎論Ⅰ,空間行動論,都市地理学,地域生態学,初年次ゼミナール,人文科学ゼミナール

| 主な業績 | 編著書 | 報告書 | 論文 |

<編著書>

<報告書>

<論文>

2016-01-01

2016-01-01

人文地理学教室が所属する,東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の入試説明会は新型コロナウイルス感染拡大の影響により4月25日(土)・6月13日(土)ともに中止となりました.ガイダンス資料については以下よりダウンロードすることができます.

2016-01-01

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | 人間環境論Ⅲ(梶田) | ||||

| 3 | 人間環境論II (永田) |

||||

| 4 | 大学院ゼミ | ||||

| 5 | 大学院ゼミ |

集中 広域システム科学特別講義Ⅰ(田中耕市)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | 人間環境論I (梶田) |

||||

| 3 | |||||

| 4 | 大学院ゼミ | ||||

| 5 | 大学院ゼミ |

集中 広域システム科学特殊講義V(水内俊雄)

2016-01-01

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 人口論 (江崎) |

||||

| 2 | 地理・空間 基礎論Ⅱ (横山) |

||||

| 3 | ヨーロッパ の 自然と社会 (呉羽) |

||||

| 4 | 地理情報 分析基礎Ⅱ (梶田・ 横山) |

社会科・地理歴史科教育法(実践)B(3)(秋本) | アメリカの 自然と社会 (長尾) |

||

| 5 | 地理・空間 調査設計Ⅱ (梶田) |

歴史地理学(湯澤) | 学際科学 特別演習 [15:00~] |

集中 地理空間フィールドワークⅡ(梶田)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 自然環境論 (松山) |

||||

| 2 | ラテンアメリカの自然と社会(丸山) | 社会経済 地理学II (梶田) |

応用地理 情報分析 (関根) 地理・空間 基礎論I (松原・永 田・梶田) |

||

| 3 | 国土 デザイン (松原) |

アジアの 自然と社会 (永田) |

|||

| 4 | 地理情報分析基礎I(梶田) | 社会科・地 理歴史科教 育法(実践) B(4) (秋本) |

農村デザイン(山本) | ||

| 5 | 地理空間 調査設計I (松原) |

文化空間論 (荒又) |

学際科学 特別演習 [15:00~] |

集中 地理空間フィールドワークI(松原)

2016-01-01

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | |||||

| 3 | 初年次ゼミナール文科(梶田) | 社会生態学 (梶田) |

|||

| 4 | 社会環境論 (永田) |

初年次ゼミナール文科(田中) | |||

| 5 | 人文科学ゼミナール (永田) |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | 地域生態学(半澤) | ||||

| 3 | 社会環境論 (梶田) |

||||

| 4 | 社会生態学(松原) | ||||

| 5 | 人文科学ゼ ミナール (永田) |

地域生態学(丹羽) |

2016-01-01

以下は,東京大学人文地理学研究 掲載予定の論文のうち, 原稿が確定したものに関して,冊子体発行までの間,先行公開するものです.

引用の際は,「オンライン先行公開」と明記してください.

2016-01-01

私ども人文地理学教室では,教室所蔵の学位論文(卒業論文,修士論文,博士論文)につきまして,教室外からの複写依頼があった場合には,その都度,著者に複写の許諾に関する問い合わせを行っておりました.この度,東京大学内の図書館・研究室における学位論文の取扱いを参照し,下記の通り対応することにいたしました.皆様におかれましては,利用者の学術・教育目的にご理解いただき,ご承諾いただけますよう,よろしくお願いいたします.

なおご承諾いただけない場合や不都合のある場合,下記連絡先へお知らせ頂きますようお願いいたします.

1.人文地理学教室で所蔵する学位論文に関しては,以下の通り取扱う.

2.上記1.について,著者からの申し出があった場合,あるいは,利用に際し不都合が生じた場合は,個別に対応を変更することがある.

本件の連絡先:

梶田 真

〒153-8902 目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科

電話:03-5454-6252 FAX:03-5465-8245

E-mailでのご連絡は,こちらまで

2015-12-31

以下の論文は人文地理学教室事務室(駒場2号館2階)にて所蔵・管理しております.

(地理・空間コースの卒業論文題目一覧はこちら)

| 1959 | 田邊 裕 | 政治地域について-平塚市,大野町の合併を中心として- |

| 1960 | 有木良彦 | 教育における地域性-埼玉県- |

| 柏原忠幸 | 交通-地域性にみられる集中-(英文) | |

| 1961 | 斉藤 喬 | 地域と交通についての学習-新潟県の一鉄道新線の通過する地域の例- |

| 1962 | 鈴木不二夫 | 千葉県東部における農業経営を中心とする人文地理的考察 |

| 内藤博夫 | 地方興行と都市化-機業都市八王子を例にして- | |

| 細野昭雄 | アジア地域開発の諸問題 | |

| 1963 | 岡部 敬 | 交通問題の地域分析 |

| 糠谷真平 | 地域開発と地域社会の変化-その現代的課題に対する一提言- | |

| 1964 | 荒井邦寿 | 後進国の地域性についての研究-インド農業の停滞的構造- |

| 鈴木英男 | 日本の人口の都市化と横浜市への地域的反映 | |

| 戸矢博道 | 地方都市の工場誘致-深谷市を例として- | |

| 松本豊彦 | 大都市地域の機能的関連性-東京の過大都市化と機能集中- | |

| 矢田俊文 | 沖縄における戦後の産業の変遷と地域性の形成 | |

| 1965 | 亀高鉄雄 | 大都市圏内における都市の機能と変貌-小田原市を例として- |

| 實 清隆 | 巨大都市圏とその変容 | |

| 東 力 | 大都市問題と地方開発 | |

| 1967 | 石井信彦 | 都市の階層とその機能 |

| 谷内 達 | 僻遠地域の地理学的研究 | |

| 谷口武彦 | 歴史的空間の破壊に伴う諸問題と今後の課題 | |

| 福原正弘 | 大都市周辺地域の住宅の諸問題 | |

| 吉田章光 | 中京圏における都市化の実証的研究 | |

| 1968 | 大塚栄一 | 福岡県下の中小工業の人文地理学的研究 |

| 西原俊夫 | 大都市近郊のレクリエ-ショナル・ランドについて | |

| 1969 | 蓮沼一男 | 新しい工業地帯の形成 |

| 1970 | 中沢俊明 | 過疎地域の地理学的研究 |

| 山口不二雄 | 日本酪農の研究 | |

| 大木正充 | インドの経済開発 | |

| 1971 | 奥村裕一 | 地域経済学の分析方法とその展望-モデル分析を中心にして- |

| 藤井美佐子 | 開発の地域に及ぼす影響について-諏訪地方の公害問題- | |

| 山内邦雄 | 大都市近郊農業の地理学的研究 | |

| 鶴見 肇 | 観光地の地理学的研究-長野県白馬村細野八方尾根について- | |

| 加藤基彦 | 大都市圏におけるダム周辺地域の研究-神奈川県津久井郡について- | |

| 三井秀人 | 地域区分に関する研究-因子分析による首都圏の地域区分- | |

| 1972 | 関 健一 | 日本における近代以前の国土観-仏教的国土観の展開- |

| 朝倉直樹 | 首都圏における倉庫の立地-流通革命における倉庫の役割の変化- | |

| 1973 | 西川周平 | 過疎問題の一考察-広島県を中心として- |

| 1974 | 飯田信久 | 土地問題の人文地理学的研究-住宅公団の宅地開発をめぐって- |

| 加賀勝巳 | 淡路島の地域構造 | |

| 木崎規子 | 江戸図-江戸の町の成立・発展と江戸図の関係について- | |

| 1975 | 東 仲仁 | 開発と紛争-川崎流通センタ-建設計画を例として- |

| 玉置和夫 | 植物の民俗地理学的研究-沖縄県八重山に於ける桑ノ木の呼称と養蚕- | |

| 浜田真之 | 近年に於ける別荘開発の現状と諸問題-伊豆半島を例として- | |

| 1976 | 吉田一居 | 知育施設の地域的研究 |

| 1977 | 浮田豊明 | 東京の都市地理-都市周辺部の住宅地の変貌- |

| 岡島徳子 | 都市地域における農業的土地利用-福島県三春町における野菜の生産と流通- | |

| 豊 文章 | 離島における中心都市の特徴-奄美大島・名瀬市の都市化について- | |

| 1978 | 五十嵐敏子 | 地方都市における商業地域の変貌-清水市の場合- |

| 栗崎由子 | 首都圏における伝統的産業都市の景観変貌-野田市の地域性と関連から- | |

| 島元篤郎 | 八重山諸島の農業構造 | |

| 高井淳二 | 大都市近郊における土地問題-田無市を例として- | |

| 滝山幸伸 | 景観同化能力から見た住宅開発地域-生垣と景観- | |

| 西沢一晃 | 黒川能の風土と社会に関する一考察 | |

| 三浦敬三 | 大都市の地域集積産業-品川区電球産業の構造分析- | |

| 1979 | 小山 修 | 土地利用の変遷と環境条件 |

| 柴田匡平 | 農業水利システムの研究-千葉県印旛沼周辺と長野県茅野市滝之湯堰- | |

| 1980 | 山下正行 | 高度経済成長期における地域社会の変貌 |

| 梅沢英子 | オ-ストラリアの都市分布 | |

| 小林 泰 | 転換期の戦後開拓地 | |

| 佐藤哲夫 | 沖縄本島南部の社会地理学的考察 | |

| 1981 | 加来 真 | 北九州市の都市環境に関する考察 |

| 平林啓記 | 長野県大町北安曇地区における農業の構造変化と地域の変貌 | |

| 小柳 治 | 出生力の要因分析 | |

| 後藤 寛 | 衛星都市の研究-豊中市を事例として- | |

| 1982 | 嶋本明雄 | 大型店出店調整に関する一考察-横浜市たまプラ-ザを例に- |

| 橋本 勉 | 江戸時代前期の寺院と都市発展 | |

| 宮原伸生 | 歴史的環境の保存-太宰府町をめぐって- | |

| 1983 | 杉本安史 | 人口移動における意志決定と社会的評価-移動意識の構造- |

| 宮原信孝 | 日本におけるプロテスタント教会の伝道地域 | |

| 吉田 薫 | 日常生活の行動空間 | |

| 今村泰也 | 都市構造と都市交通体系の変化-札幌市の場合- | |

| 黒田祐一 | 地名の機能論的考察-高山村における小地名の役割- | |

| 佐滝剛弘 | 都市交通体系における自転車の位置と役割 | |

| 鹿野敬文 | 西表島の保護と開発 | |

| 田中浩二郎 | 防災拠点再開発と地域住民-江東防災拠点再発白鬚を例に- | |

| 廣松 悟 | 都市化地域における河川の防災と景観保全-とくに境川水系柏尾川の水害と防災を例に- | |

| 水野 健 | 公共施設の利用圏とその問題-杉並区の区立図書館と貸本屋の関係- | |

| 宮川俊介 | 高度経済成長と開拓村-群馬県吾妻郡高山村茶屋ヶ松集落- | |

| 吉井健司 | 札幌の住宅市場分析 | |

| 1984 | 河本裕子 | 柑橘栽培の展開と地域の変容-愛媛県温泉郡中島町を例に- |

| 熊走知紀 | 淡路島における農業水利-三原町の溜池田主水利慣行と水田三毛作- | |

| 小林正夫 | 日本の渡船-東北地方を中心に- | |

| 1985 | 朝倉文子 | 渋谷のイメージの変遷 |

| 衛藤公洋 | 景観要素としての屋外広告物 | |

| 木村恭子 | 埋立地の利用と都市計画の変遷 | |

| 佐藤 潤 | 活火山地域の被災性およびその認識度 | |

| 寺江和也 | 鉱山の閉山に伴う鉱山集落の変容 | |

| 長縄 忠 | 水産養殖業と漁村の変容-陸奥湾における帆立貝養殖を例に- | |

| 新名謙二 | 東京都における廃棄物の資源再利用の現状と問題点 | |

| 1986 | 浅野敏久 | 霞ヶ浦と環境保全 |

| 筏井秀憲 | 観光行事としての祭りに関する考察 | |

| 岡 裕泰 | 秩父山地における森林資源の管理 | |

| 斉藤和之 | 東京都区部における人口再分布 | |

| 中川聡史 | 東京大都市圏における人口移動 | |

| 1987 | 石尾陽子 | 中国地方山村のうつりかわり |

| 西川美和子 | マスメディアと都市景観-東京原宿の変貌- | |

| 工藤啓介 | 土地利用予測のモデル | |

| 鈴木恵一 | 多摩ニュ-タウン周辺地域の変貌 | |

| 永田淳嗣 | 多良間島村落におけるサトウキビ作技術の改良普及 | |

| 藤村裕子 | 婦人就労の地理的考察-農村地域の工業における婦人就労- | |

| 吉村亮太 | 愛媛県岩城村の地誌学的研究-模索する島の姿- | |

| 1988 | 青木 健 | 首都圏における大規模再開発の現状と展望 |

| 田上貴彦 | 山村地域における空間的生活行動 | |

| 大野兼司 | 北海道産炭地の変容に関する社会地理学的考察-夕張市の事例- | |

| 住本隆弘 | 住宅地域形成過程に関する都市地理学的考察 | |

| 戸沢冬樹 | 森林生態系から見たブナ帯山村の変容 | |

| 西澤栄一郎 | 農産物の地場消費の今日的諸問題-現状・運動・展望- | |

| 前島規子 | 秋川渓谷の地域社会-サイノカミ行事を中心に- | |

| 森 真一 | 精神薄弱関係施設の建設に対する地域住民の対応 | |

| 1989 | 今井真一 | 近世における房総台地の集落と土地利用-平川村御林の空間構成と管理=用益構造- |

| 小野寺淳 | 中国における経済地域と地域開発 | |

| 川原武史 | 交通流動から見た九州北部の地域構造 | |

| 小木田敏彦 | 仙台市北部の都市化 | |

| 松本利久 | 大規模小売店立地による地域商業への影響 | |

| 村田孝文 | 自動車交通量から見た南九州地方の地域構造 | |

| 吉永 証 | 大都市近郊住民の生活意識と生活空間 | |

| 1990 | 大熊一寛 | 大規模スキ-場開発の山村社会への影響-福島県南会津郡舘岩村高杖原集落の事例- |

| 伊勢田昌樹 | 多摩市における住宅地域形成 | |

| 後藤晋吾 | 東京都市圏における土地利用と立地要因の関連分析-昭和56~61年産業別従業者変動の分析- | |

| 佐々木当子 | 文京区小日向台地周辺における戦後の土地利用の変遷 | |

| 竹中克之 | 島嶼社会の変貌-伊豆諸島の事例- | |

| 遠山綾子 | 農村における生活の変化-兼業農家社会の一体性の変化について,千葉県君津市小糸地区の事例- | |

| 原 真志 | 社会的一体性と都市化地域-堺市百鳥地域のふとん太鼓運営の場合- | |

| 原田昌彦 | 大都市近郊の小売商業の立地動向と交通の役割 | |

| 1991 | 中川泰志 | 農山村における交流型観光の導入 |

| 池田博之 | 首都圏における都市の勢力圏と中心地機能 | |

| 石村源生 | 空間におけるイメ-ジ及び行動の形成 | |

| 北田晃司 | 宇部市における工業の質的転換と地域の発展との関係 | |

| 佐藤一幸 | 富士市南郊における都市化-市街地隣接地区における商業地の形成- | |

| 田原正人 | 東京西郊地域における中心地システムの変容-大都市圏の構造変化と要因分析- | |

| 戸川達雄 | 中国自動車道開通の周辺農村への影響-自動車道開通に伴う岡山県北部への工場進出- | |

| 早見敏治 | 農村の通勤兼業による社会的影響-岐阜県清見村の事例- | |

| 1992 | 池澤竜哉 | 大都市圏における文化施設利用の変化 |

| 片山 稔 | 我が国におけるLNG利用の拡大過程と今後の可能性-都市ガス事業に着目して- | |

| 萩野和実 | 大阪中心部における空間構造の変化 | |

| 冨士原志奈 | 歴史的町並みの修景と動態保存-鎌倉市の事例- | |

| 松尾秀樹 | 有明海の漁場利用における生態-社会関係考察 | |

| 山本陽一郎 | 東京大都市圏における地域構造変容と住工混在地域 | |

| 柳下修一 | 緑地空間の変遷と分布特性-東京都世田谷区を事例に- | |

| 若木孝優 | 三浦半島南部における自立的経営農家集積地域の形成要因と特質 | |

| 1993 | 赤石 衛 | 地方自治体主導による観光開発 |

| 伊藤夏生 | 計画都市における“遊び”の空間-筑波研究学園都市の飲食店を中心に- | |

| 清水昌人 | Living Environment of Foreigners in Tokyo Metropolitan Area. | |

| 1994 | 有田泰治 | 地方自治体における公共施設政策 |

| 櫃間 岳 | 都市近郊における水環境 | |

| 丸山祐造 | 国民体育大会による公共スポ-ツ施設整備の評価 | |

| 1995 | 梶田 真 | 過疎行政と地域の変容 |

| 久保田精一 | 空間相互作用モデルの大都市圏住宅地に対する適用 | |

| 進藤 聡 | 甲府市における卸売業の立地展開 | |

| 諏訪部優 | 欧米の百科事典に見る日本寛及びその変遷 | |

| 浜田拓治 | 鳥取県大栄町における商業的農業の展開 | |

| 細江 肇 | 岐阜県飛騨地方における輸送園芸産地の形成 | |

| 1996 | 新井祥穂 | 地方公共団体の事務共同処理における圏域設定 |

| 佐瀬浩一郎 | 国立公園地域における資源利用の変容について | |

| 鈴木祥子 | 地方港湾都市の国際化 | |

| 高野誠二 | 交通施設整備と周辺地域の開発-八王子駅と沼津駅の裏側地域における比較- | |

| 長坂雄一郎 | 大規模住宅開発に伴う土地利用の変化-藤沢市西部開発事業を例にして- | |

| 西岡武則 | 農山村の生活空間-岐阜県清見村の事例- | |

| 1997 | 津久井譲 | 西伊豆集落の観光地化 |

| 三原 忠 | 大阪府泉南地域における繊維工業の変遷 | |

| 1998 | 猪瀬利幸 | 歴史的町並みの保存運動-三重県関町関宿を事例に- |

| 及川大樹 | 音楽ソフトの流通 | |

| 大木聖馬 | 転勤移動の空間的パターン | |

| 小坂真里栄 | 四日市市中心市街地における地域性と景観行政の展開 | |

| 関根 匡 | 離島における医療情報システム | |

| 樋口めぐみ | 都市住民の農業体験-川口市ふれあい農園を事例として- | |

| 1999 | 相川真希 | 流通チャネルの多様化に伴う野菜生産者の生産・販売活動 |

| 大橋康史 | 水害被災地域における地域防災組織 | |

| 大呂興平 | 隠岐・知夫里島における土地資源利用の変化 | |

| 川西 研 | 地域イメージの定着とその利用戦略-神奈川・湘南地方を事例として- | |

| 溝口貴士 | 居住空間の更新・改善に関する住民参加-公団西経堂団地立替事業をめぐる住民活動を中心に- | |

| 森田創 | 東急「多摩田園都市」地区における住民特性の変化 | |

| 2000 | 大塚陽介 | 東京都におけるペットボトルリサイクルシステム |

| 大庭雄樹 | 広域避難場所へのアクセシビリティ─東京23区の事例─ | |

| 久保英士 | 京葉臨海工業地帯の開発と現状 | |

| 木下貴友 | 福岡都市圏における住宅地開発と大規模小売店舗の立地構造 | |

| 斉藤 望 | 東京大都市圏の居住地域構造変化─若年一時居住者層の動向から─ | |

| 杉本篤郎 | 首都圏における古書店の形態と立地・経営の展開 | |

| 日高秀敬 | 東京都における焼肉店の立地 | |

| 保屋野誠 | 東京都心周辺地区における空間利用の変容─中央区月島・勝どき地区を事例として─ | |

| 山寺里子 | 長野県軽井沢町における季節的臨時雇用の分析 | |

| 2001 | 伊佐敷真孝 | 東北地方における博物館の立地 |

| 大野満美子 | 相模原市における都市化と空間構造の変容 | |

| 小野 元 | 東京中心部における地名の変遷 | |

| 中山彩子 | 東京都心西南部における工場跡地の再開発-恵比寿・大崎を事例として- | |

| 浜田浩樹 | 東京における都区制度改革と清掃事業 | |

| 平野拓也 | 信楽陶器産地における陶器産業と観光のかかわり | |

| 野村竜一 | テレビ放送網の変遷と地域区分 | |

| 2002 | 永池友和 | 首都圏における予備校の立地競争 |

| 福田久美子 | 群馬県JA甘楽富岡における都心部量販店インショップ事業の実態とその展望 | |

| 2003 | 池谷詩門 | 港湾機能からみた自動車取扱港の変遷 -東京湾岸を事例として- |

| 大竹洋平 | Population Dynamics 研究序説 | |

| 高橋新也 | 地方中枢都市における中心商業地の比較 -再開発を中心に- | |

| 藤井 寿 | 東京都板橋区における光学機械工業の変遷 | |

| 横井 拓 | 非鉄金属企業の再編と鉱工業地域の変容 -秋田県小坂町と岐阜県神岡町を比較して- | |

| 2004 | 久木元美琴 | 東京中心部における事業所内保育施設の実態とその可能性 |

| 與倉 豊 | 地方工業化と地域経済の変貌-新興工業都市国分の事例- | |

| 深瀬圭司 | 生産者による水産物流通事業参入の条件-房州ちくら漁協の事例- | |

| 松尾優輝 | 佐賀県有田焼産地における地場産業の生き残り戦略 | |

| 2005 | 上田啓介 | 地方拠点都市圏の成長率格差とその要因 |

| 及川昌弘 | 小規模自治体における「平成の大合併」の意味 -福岡県大島村を事例として- | |

| 南條 靖 | 東京都心臨海部における産業構造の空間的変動 | |

| 西村亮彦 | 伝統的町並みの景観分析 -建築物の構造・色彩と町並み- | |

| 春原麻子 | 銘柄豚の存続のしくみ -神奈川県内の3銘柄を事例として- | |

| 2006 | 赤川直也 | 鎌倉市における老人クラブの活動とその活性化 |

| 南 芳江 | 日本における地ビール | |

| 金井明子 | 学習地域におけるテーマ共有の重要性:東大阪地域の例 | |

| 飯田慶喜 | 福井県鯖江市における眼鏡産業集積の変貌 | |

| 2007 | 江藤哲宏 | 福岡市西区姪浜炭鉱の歴史と土地利用の変遷 |

| 王 遅 | 限界農業地域における個人荒茶工場の経営様相と変遷 | |

| 大石篤志 | 神戸市の都市経営 -港湾開発主体の都市経営- | |

| 佐藤康人 | 北九州市門司港レトロ地区におけるまちづくり | |

| 平田直大 | 離島における肉用牛繁殖経営の実態と維持可能性 -鹿児島県十島村口之島を事例として- | |

| 船倉翔一朗 | 宇都宮市における中心市街地活性化の取組みと郊外住民の意識 | |

| 森嶋俊行 | 旧鉱山都市における産業遺産の保存と活用 | |

| 2008 | 岡部遊志 | フランスにおける地方分権と国土整備政策の変容 |

| 小名木萌子 | サイトウ・キネン・フェスティバル松本の地域への受容と定着 | |

| 金谷亜美 | 地方都市の中心市街地における空間利用のあり方 -秋田市中通一丁目地区再開発事業を事例として- | |

| 中尾亮太 | 企業からみた農業参入制度 | |

| 2009 | 朴 泰俊 | 郊外ニュータウンにおける緑の量と質に関する研究-多摩田園都市と港北ニュータウンの比較と分析- |

| 森川暢彦 | 愛知県清酒製造業の経営規模による戦略の違い | |

| 2010 | 木村将大 | 新潟市における商業立地の変化 |

| 2011 | 伊藤理士 | 人口移動の「第3波」が大都市圏外縁部に与えた影響―山梨県における人口移動圏と通勤圏の分析から― |

| 岩田裕太 | 鹿児島県における農業への企業参入―その可能性と各社の戦略を中心に― | |

| 植村有香里 | スペイン国外へのフラメンコの伝播と受容―日本の事例を中心に― | |

| 鎌倉夏来 | 首都圏近郊地域における大規模工場の機能変化と跡地利用―東海道線沿線地域を事例に― | |

| 久井情在 | 市町村合併に伴う広域連携の再編とその課題―埼玉県秩父地域を事例として― | |

| 三田秀策 | 地方都市における市街地再開発の合意形成―宇都宮市を事例に― | |

| 守屋 渉 | 地域一体となったメガ・スポーツイベント受入体制構築の試みとその課題―三重県鈴鹿地域でのF1日本グランプリを事例に― | |

| 山本啓典 | 両毛地域におけるフードツーリズムの成立と展開 | |

| 若園真理恵 | 外国人観光客によるスキーリゾート地域の変容―北海道倶知安町とニセコ町の比較を中心に― | |

| 2012 | 秋元裕介 | 明治期以降の金沢市中心部における商業集積の変容課程-尾張町を事例として- |

| 内波聖弥 | グローバル競争下における造船業集積地域の集積維持メカニズム-愛媛研今治市を事例に- | |

| 中川 彩 | はとバス定期観光コースからみた東京の都市観光の変遷 | |

| 三宅さき | 金沢市における文化振興政策の展開と文化施設集積の課題 | |

| 元橋航平 | 地場産業の変容と再編-三大うちわ産地の比較分析- | |

| 山田彩未 | 公共サービスの広域化とその課題-東京都多摩地区水道事業の統合を事例に- | |

| 2013 | 岩尾愛子 | 大分県におけるカボス加工品の生産 |

| 遠藤裕輔 | 携帯電話産業の特性と産業立地-アップルの事例分析を中心として- | |

| 片岡万葉 | 兵庫県尼崎市における産業集積の変化と地域産業政策 | |

| 佐藤真紅 | 就農人口構造変化の地域比較 | |

| 田中宏長 | 首都圏における焼肉店の立地展開とチェーン参入による再編 | |

| 富岡友貴 | 第3セクターにおける鉄道運営の可能性と限界-平成筑豊鉄道を事例に- | |

| 中島悠策 | 外資系企業の立地と外国人居住地の変化についての一考察-東京都区部を事例として- | |

| 2014 | 石井雄大 | 地熱発電開発における地域の合意形成-北海道の事例分析を中心として- |

| 何 ろく | 地方都市における地域公共交通の問題点と再生-山口市を事例として- | |

| 倉田拓己 | 大都市における公共スポーツ施設の立地とメカニズム-東京23区における野球場を事例として- | |

| 虫明英太郎 | アニメーション産業における背景製作と地域イメージ | |

| 森 一貴 | 山形市中心市街地における小規模開発型まちづくり | |

| 山島有喜 | 東京都港区における屋上緑化の進展過程 | |

| 渡邉慧子 | 神奈川県茅ヶ崎市と寒川町における工場の機能変化 | |

| 2015 | 丹 哲郎 | 新潟県燕市における合併市町村の組み合わせ問題 |

| 照下真女 | 小豆島における外国人労働力導入の地域的文脈-ジェンダー的視点の可能性- | |

| 成田祐樹 | 首都圏における鉄道路線跡地の空間利用とその意思決定-東急東横線を例に- | |

| フランソワ・マリアンヌ | 日本の装蹄業における職業社会 | |

| 紅葉咲姫 | 地方都市における大学の誘致を通じた地域振興とその効果-北海道北見市を事例として- | |

| 2016 | 掛林美智 | 小学校を基礎とする福祉関連複合施設-東京大都市圏の市町村を例に- |

| 小田部 幹 | スポーツを活用した地域振興とまちづくり-埼玉県さいたま市と新潟県十日町市を事例として- | |

| 原田大暉 | 大都市圏外縁部における賃貸住宅の需給関係-滋賀県東近江市八日市地区を事例に- | |

| 半田希美 | 東京都心における水辺の商業的開発の可能性 | |

| 藤井将大 | 市町村合併にともなう防災力の変化と対応-新潟県長岡市を事例に- | |

| 本田高之 | 山村における学校統廃合の校外生活への影響-鳥取県智頭町を事例として- | |

| 前田 渓 | 大都市圏郊外ニュータウンにおけるバス交通の変容-鳩山ニュータウンを事例として- | |

| 森永亜由美 | 造船業地域におけるスピンオフの発生と展開-長崎市と佐世保市の比較を中心に- | |

| 2017 | 大江 明 | 住商工混在地域における「地域らしさ」の構築と限界-東京都台東区御徒町駅周辺を事例として- |

| 大野慎太郎 | 日本の天然ガス利用拡大とパイプライン整備進展の可能性 | |

| 篠原 玄 | 『県内第2空港』の利用促進の取組-能登空港と大館能代空港を事例に- | |

| 田澤 駿 | 渋谷の再開発とクリエイテイブコンテンツ産業の集積 | |

| 本多廣平 | 「特別自治市」構想の位置づけに関する考察-「横浜特別自治市」と「しずおか型特別自治市」を事例に- | |

| 水谷真幸 | 地域イノベーションシステムに関する一考察-長野県製造業を事例として- | |

| 2018 | 上埜徳之 | 農山村地域におけるローカル・ガバナンスの展開と主体間関係-富山県氷見市を事例に- |

| 小竹尊晴 | 島嶼地域への移動における地理的表象の作用-奄美群島沖永良部島・与論島の滞在者と移住者の事例から- | |

| 工藤遥香 | 民活路線下における東京都特別区の高齢者向け公営住宅の実態 | |

| 古河佳子 | 「民俗行事」を活用した地域振興の全国的展開-観光ひな祭りを事例として- | |

| 関 瑛理果 | 新幹線駅建設に伴う駅周辺地区の住宅地形成 | |

| 高瀬 隼 | 東日本大震災前後における東北地方産業クラスターの構造変化-クラスター・政策・地域イノベーション政策を中心に- | |

| 藤間光輝 | 企業の創業地を踏まえた海外進出先と事業活動の選定に関する研究-北九州市の代表的な2社を事例として- | |

| 藤田駿一 | 新幹線開業に伴う地元組織の取り組み-黒部宇奈月温泉駅を事例として- | |

| 古田舜典 | デベロッパーによる都心オフィス地区の再構築-日本橋と丸の内・大手町の比較を中心に- | |

| 2019 | 荒 瑞穂 | アニメ聖地巡礼による観光の可能性に関する研究-近年の新しい聖地をめぐって- |

| 伊藤大基 | 再開発事業に伴う住民主体の地域活動組織の実態-二子玉川地区と武蔵小杉地区のエリアマネジメント政策を例に- | |

| 稲垣裕也 | 兼業稲作地帯における農業構造の変容と担い手像-三重県いなべ市畑新田地区を事例として- | |

| 尾家崇史 | 露地野菜産地における担い手の再生産-兵庫県南あわじ市を事例に- | |

| 金巻恭弘 | 台湾における農村移住の特質と可能性-台東県鹿野郷の就農者を中心に- | |

| 塩谷 萌 | 歴史的町並みにおける展示施設群の運営と連携-栃木市「蔵の街」を事例に- | |

| 住吉康大 | 多様化する「二地域居住」と受容地域-千葉県南房総地域における実態把握を踏まえて- | |

| 村岡紗綾 | 夜間経済活性化の現状と課題-渋谷区を中心に- | |

| 山﨑恭平 | 山村における世帯経済と農業の継続-邑南町布施地区を対象に- | |

| 山本涼太 | 東京都山谷地域における寄せ場機能の弱体化と支援体制の変化 | |

| 2020 | 金子亮大 | 高齢者のみ世帯による手段的サポートの利用実態-佐賀県玄海町を事例として- |

| 根津駿介 | 野生動物管理の現状と問題点-石川県白山市を中心として- | |

| 羽田野太貴 | 「道の駅」を核とした地域コミュニティ再生の可能性と限界-地方創生関係交付金を活用した小規模自治体を事例として- | |

| 堀田みと | 地方自治体における人口減少問題に対する認識調査と政策展開の考察-関東圏の中規模市町村を事例として- | |

| 峯岸祐介 | 県境地域における広域連携の展開と限界-中海・宍道湖・大山圏域を事例に- | |

| 村井 廉 | 自動車リサイクル産業とアフガニスタン移民-千葉県四街道市と佐倉市を事例として- | |

| 山本卓登 | 中山間地域における地域公共交通の運行形態と利用実態-長野県下伊那郡阿南町を中心に- | |

| 横田祐季 | 聖地巡礼を通じたアニメファンの地域愛着と聖地移住のプロセス-『ラブライブ!サンシャイン!!』聖地静岡県沼津市の場合- | |

| 2021 | 中山勝貴 | 第一次世界大戦の原因とバルカン半島の帝国主義―中心と周縁の関係に注目して― |

| 柴田卓巳 | 人口稀薄地域における鉄道と路線バスの競合問題―北海道美深町を事例に― | |

| 海部 想 | 郊外戸建住宅地において鉄道駅を中心とした開発が住宅の更新に与える影響の考察―横浜市営地下鉄ブルーラインの延伸計画を事例として― | |

| 菊池翔太 | 商業施設内においてオンラインサイトで情報収集を行う人の着座位置の特徴―ラゾーナ川崎プラザを例に次世代の商業空間を考える― | |

| 齋藤 道 | 「探究的な学習」の実施と変容に関する考察―東京都内の高等学校を事例に― | |

| 髙木美咲 | 川崎港における外貿コンテナ機能の変遷と港湾間連携 | |

| 武 沙佑美 | 夜間のジョギング・ランニング環境整備に向けた一考察―ランナーの道に対する評価の分析を中心に― | |

| 深川和純 | コンテンツ産業としての成人向けPC用ビデオゲーム産業の展開―大阪府大阪市を中心に― | |

| 2022 | 石井ゆめみ | 人口減少地域におけるスマートシティ政策の成立経緯とその効果についての考察 |

| 五十嵐優一 | 2000年以降の京阪都市圏郊外地域における女性の通勤行動の変化とその地域差 | |

| 松田和真 | 東京都におけるサテライトオフィスの立地 | |

| 湯澤紗由子 | 産業遺産の資源化の発展プロセス―大谷地区を事例として― | |

| 中村空真 | マス・ツーリズム型スノーリゾートの変遷と課題―長野県山ノ内町志賀高原を事例として― | |

| 淺田 亮 | 大学図書館利用者の刺激遮断傾向と着座位置の選好―東京大学駒場図書館から自習に適した座席配置を考える― | |

| 佐藤たまお | 都市近郊農業への新規参入者の就農プロセスにおける支援制度の役割と課題―埼玉県所沢市を事例に− | |

| 鈴木勇人 | 首都圏郊外における墓地供給の実態と規定要因—千葉市内墓地を中心に— | |

| 佐藤飛来 | 広域連携による自治体バス運営の成立条件—群馬県館林都市圏を事例に— | |

| 土器屋 亮 | 東京大都市圏郊外における高齢者流入地区とその特徴―千葉県市川市を事例として― | |

| 真野いずみ | 大規模地震時における帰宅困難者一時滞在施設の現状と課題―横浜市における主要駅滞留者を事例に― | |

| 大野康晴 | ゲノム編集技術応用食品をめぐる科学コミュニケーション | |

| 2023 | 関本 拓 | ブランド地名の滲出過程:「吉祥寺」を事例に |

| 浅野華以 | 市場経済化完了直後のチェコおよびスロバキアの都市システム | |

| 武藤幹弥 | 地方都市への移住プロセスと行政による支援策―山形県鶴岡市における移住者へのインタビュー調査を中心に― | |

| キムジア | 韓国のスタディカフェの現状と課題―経営者へのインタビューと大学生へのアンケートを通じて― | |

| 田中智大 | 渋谷区円山町におけるラブホテル街の形成と展開 | |

| 河﨑駿也 | 地方都市における駅前再開発が中心市街地に与える影響—宮崎駅周辺の商店街に注目して— | |

| 栗田和彦 | 地域公共交通が十分に利用される条件 | |

| 加藤寛樹 | 群馬県富岡市の事例からみる産業としての蚕糸業の可能性 | |

| 小川隼平 | 地方におけるLCCの受容と定着―四国の各空港の事例より― | |

| 2024 | 伊藤大貴 | 温泉地の観光振興活動における組織的課題―山形県あつみ温泉を事例に― |

| 浅井一九 | 農山村地域における地域集会施設の維持管理をめぐる行政および地縁団体の動向:秋田県湯沢市稲川・雄勝地域を事例に | |

| 武市 侑 | 東京大学関連ベンチャーの事業所の立地選択 | |

| 三井田悠馬 | 大都市郊外における地域資源を活用したまちづくり―東京都調布市の事例― | |

| 持田理人 | 過疎地域における若年層の活動展開と地域の持続性―千葉県市原市南部の里山地域を事例に― | |

| 東畑 佑 | 「海業」の実態と可能性―神奈川県三浦市を事例として― | |

| 渡辺 光 | 貨物自動車運送事業における事業所立地の空間パターン―多重下請構造に注目して― | |

| 関根蒔人 | 災害公営住宅における居住選択機会と居住者の生活再建過程―宮城県東松島市を事例に― | |

| 曽我部千洋 | イノベーションの空間的変容と近接性に関する一考察―福井県の繊維産業を事例として― | |

| 落合弥知 | 地方都市における社会インフラとしてのスポーツ・文化施設の在り方―官民連携に着目して |

2015-12-31

以下の論文は人文地理学教室事務室(駒場2号館2階)にて所蔵・管理しております.

| 1961 | 田邊 裕 | 政治地域の形成と崩壊 |

| 1962 | 森滝健一郎 | 愛知用水と愛知用水地域 |

| 1963 | 王 月鏡 | 低湿地開発の地理学的研究-高須輪中の事例- |

| 1964 | 内藤博夫 | 八王子機業の構造研究 |

| 1965 | 矢田俊文 | 合理化による石炭資源の放棄と産炭地域の動向-常磐炭田を例として- |

| 1967 | 實 清隆 | 寝屋川市の都市化の研究-大都市近郊における都市スプロールと農業の崩壊- |

| 平戸幹夫 | 地方自治体の開発行政と地域の変貌-深谷市を例として- | |

| 1969 | 邵 国儲 | 多摩丘陵の土地利用的研究 |

| 1970 | 周 賢耕 | 臨海工業地帯の造成に伴う地域の変容 |

| 谷内 達 | 能登線沿線地域における交通に関する考察 | |

| 1971 | 福原正弘 | 経済成長下の東京と近郊の変貌 |

| 生井澤進 | 地域社会とそこにおける住民の生活について | |

| 1972 | 大谷猛夫 | 東京下町スラムにおける零細自営業者の存在形態 |

| 三上美智子 | 戦後日本における米作地域の展開 | |

| 山口不二雄 | 日本における牛乳の生産構造と生産配置 | |

| 1973 | 山川充夫 | 加工トマト生産地域の形成 |

| 宮口侗廸 | 飛越地域における山間部落の生活の諸相 | |

| 1974 | 権田雅幸 | 行動空間としての通勤圏 |

| 諏訪哲郎 | 堺近郊におけるため池の壊廃と跡地の利用について | |

| 千葉立也 | 都市発展に伴う都市水害の激化と住民の対応 | |

| 米田 巌 | イギリス農業の地域構造-農法的視角からみた土地利用方式の特質- | |

| 1975 | 久保幸夫 | アーバンフリンジにおける土地利用変化-確率過程による拡散分析- |

| 1976 | 西谷陽子 | 東京「城東零細工業地域」の構造 |

| 山本健児 | 地域経済と地方自治体 | |

| 1977 | 遠藤幸子 | 港湾と後背地-清水港と静岡県の関係を例として- |

| 1978 | 荒井良雄 | 地方中心都市周辺地域における購買行動-新潟県豊栄市を例に- |

| 佐藤裕治 | 山村における社会集団の構造と機能-秋田県阿仁根町根子を例に- | |

| 中俣 均 | 沖永良部島における民俗行事の分布と変遷 | |

| 三浦 真 | 山村における建設業の展開 | |

| 吉田 隆 | 離島の経済構造とその変貌-利島の場合- | |

| 1981 | 松橋公治 | 両毛地区における自動車関連下請工業の構造変化と地域の変貌 |

| 内藤正典 | 近世の農業における肥培管理の地域性 | |

| 松原 宏 | 私鉄資本による大規模住宅開発-東急多摩田園都市を中心に- | |

| 1982 | 木村琢郎 | 綾部市における経済構造と成長 |

| 吉成直樹 | 集団からみた儀礼の変質と消滅 | |

| 1983 | 佐藤哲夫 | 稲作地域の農業再編成の課題-干潟町と黒磯市の事例- |

| 川口太郎 | 東京通勤圏における都市の商業類型別立地パターン | |

| 山田晴通 | 日刊地域紙の存立基盤 | |

| 1986 | 黒田祐一 | 藤沢市用田地区における地名の体系 |

| 廣松 悟 | 東京の都心周辺地域における生活空間の変容 | |

| 1987 | 小林正夫 | 農山村地域における生活空間の変容 -自動車とのかかわりで 長野県下伊那地域の事例- |

| 長縄 忠 | 二つのアラスカ問題にみる資源領海の地理学的考察 | |

| 1988 | 石村英雄 | 都心部における建物更新と地域構造変動 |

| 佐藤 潤 | 都市小河川の水害と住民の対応-横浜市入江川の災害誌- | |

| 浅野敏久 | 環境保全住民運動の地理学的考察-霞ヶ浦地域の住民運動を事例として- | |

| 1989 | 中川聡史 | 東京大都市圏の年齢別居住パターンの分析 |

| 佐藤直行 | 藩政村領域の構造とその空間的展開-陸前国柴田郡小野村を事例として- | |

| 永田淳嗣 | 南大東島糖業とサトウキビ作の収穫機械化 | |

| 1990 | 遠藤 元 | 北部タイ,チェンマイ市の人口成長とその要因 |

| 戸沢冬樹 | 木の実の生産の技術と生態 -飛騨地方北部,高原川流域におけるトチノミとナラノミの生産- | |

| 1991 | 小野寺淳 | 中国農村工業の存立構造の変化-南京市江寧県を事例に- |

| 今井真一 | 市場圏としてみた江戸の近世 | |

| 1992 | 小木田敏彦 | 力織機の導入と産業組合の役割 |

| 澤滋 久 | ジャカルタのカンポン社会と環境改善-都市改良計画での住民参加とその素地- | |

| 仙田裕子 | 高齢者の社会関係からみた生活空間の一側面 | |

| 原真 志 | 定着と領域性の相互作用-堺市百鳥梅北町を事例に- | |

| 和田真理子 | 住工混在地域における街区レベルでの土地利用の混在構成 -大田区大森地区における事例研究- | |

| 1993 | 北田晃司 | 大阪大都市郊外住民による飲食店の利用 |

| 田上貴彦 | 東京の居住地域構造とその形成過程 | |

| 1994 | 江崎雄治 | 居住環境評価からみた住民の価値意識構造 |

| 佐藤一幸 | 開発利益の計測可能性に関する検討 | |

| 堀 顕子 | 高密度住宅における緑の存続過程 | |

| 1995 | 伊藤夏生 | 計画的都市における余暇施設の形成とその利用 -筑波研究学園都市とテニスコート- |

| 香川雄一 | 社会運動の空間的基盤-川崎地域の変革と近代期の公害問題- | |

| 竹中克行 | スペインの地方間人口移動 | |

| 松山 薫 | 関東地方における旧軍用地の転用について | |

| 百瀬善朗 | ワンルームマンションの立地に対する近隣住民の反対運動と自治体の施策的対応 | |

| 1996 | 朴 倧玄 | 釜山企業の輸出行動からみた釜山・福岡間の結合関係 -東アジアの国際的都市システムにおける地方都市間の結合関係を事例に- |

| 1997 | 梶田 真 | 山村における財政依存型経済の発生と地域産業 -岐阜県郡上郡和良村を事例として- |

| 進藤 聡 | 地方都市中心部における卸売地区の変容 -都市利用形態を中心として- | |

| 1998 | 新井祥穂 | 小規模自治体における広域行政の運用 |

| 佐瀬浩一郎 | 農村地域における有機物窒素フローの推定 | |

| 西岡武則 | 山梨県白根町における集約的果樹栽培の展開と工場の進出 | |

| 古谷知之 | 鎌倉市腰越地域における休日行動 | |

| 山口泰史 | 地方圏における若年者の出身地定着傾向とその要因-高度成長期以降の分析を中心に- | |

| 1999 | 佐藤英人 | 東京大都市圏郊外におけるオフィス立地とその就業構造 -大宮ソニックシティを事例として- |

| 津久井譲 | 沿岸漁業とスキューバダイビングによる漁場利用形態 -南伊豆町中木地区を事例として- | |

| 松本健志 | 鉄道省国際観光局の描くオフィシャル・ジャパン -メディア・文化政治・観光空間- | |

| 三原 忠 | 泉州繊維産業地域におけるフレキシブル生産システムの展開 | |

| 山内昌和 | 漁業に依存した小離島の人口維持 -小呂島を例に- | |

| 2000 | 猪瀬利幸 | 景観保全に対する住民の活動における一考察 -愛媛県内子町歴史的地区を事例として |

| 大木聖馬 | 生活行動分析のためのGIS支援ツールの開発 | |

| 近藤章夫 | 電機・電子企業における生産工場の機能分化とその地域的影響 -M社テレビ事業部の2工場の事例から | |

| 高野誠二 | 駅周辺地区の開発と変容 -八王子市における都市中心部構造変遷の文脈- | |

| 中澤高志 | 研究開発技術者の労働・居住の時空間構造 | |

| 樋口めぐみ | 長野県栄村秋山郷における農村生態系の保全とツーリズム | |

| 2001 | 梅澤有人 | 公共交通機関の社会的側面に関する一考察─青森県中津軽郡相馬村を事例として─ |

| 及川大樹 | 中心市街地の商業集積と小売商業者の空間的展開─松本市を事例として─ | |

| 大呂興平 | 沖縄県離島部における農業政策と農家の生計戦略に関する考察─多良間島における肉用牛飼養の拡大を中心に─ | |

| 香月菜穂子 | 畑作農家における作付に関する意思決定過程─北海道十勝地方芽室町農家の40年におよぶ作付図を基に─ | |

| 佐藤崇敏 | セメント業界における,生産・物流システムの空間的再編と地域経済 | |

| 島田由香里 | 北陸における日系人労働者雇用の展開と現状─業務請負業者の役割を中心に─ | |

| 溝口貴士 | 地方工業都市住民の居住経歴─静岡県浜松市における事例─ | |

| 山根陽一 | 文化的観光地の形成過程─長野県小布施町を事例として─ | |

| 2002 | 久保英士 | 臨海工業地帯の再編─京浜臨海部を事例として─ |

| 杉崎一浩 | 周辺地域におけるコールセンターの立地とその地域的意義 | |

| 田嶋身友希 | 花卉生産の国際分業化─種苗メーカーと産地の経営戦略─ | |

| 保屋野誠 | 東京都心部住宅地域の「高級化」 | |

| 武者忠彦 | 地方都市と市場主義─長野県松本市の都市開発過程─ | |

| 2003 | 小林倫子 | ソフトウエア産業における中国人移民企業家の事業形態と人的ネットワーク |

| 中条健実 | 地方拠点都市の中心市街地における大型店跡地再利用 | |

| 半澤誠司 | 家庭用ビデオゲーム産業の集積と事業形態の地域性 | |

| 山寺里子 | 「田舎暮らし」の若者にみる場所の認識形成・変化の過程-北海道新得町立レディースファームスクールを事例に- | |

| 和田康喜 | 老人福祉センター利用者にみる高齢者の余暇活動-埼玉県川口市と上福岡市を事例に- | |

| 2004 | 池田真志 | 青果物流通の変容と個別化の進展-大規模小売企業の青果物調達を事例に- |

| 濱田博之 | 東京大都市圏西部における工業空間の拡大と自立化 | |

| 2005 | 足立真紀子 | デュッセルドルフ市における日本人海外派遣者コミュニティ向けインフラストラクチャー -教育インフラストラクチャーを中心に- |

| 江藤千晴 | 1990年代以降の半島マレーシアにおけるFELDAの変容 | |

| 柏倉清人 | 仙台市における商業空間の専門化と広域的な購買行動 | |

| 加藤直美 | グローバル化時代における自動車産業の立地調整と国内生産システムの変化 -ホンダグループを事例に- | |

| 石澤郁子 | アパラチア地域と労働力開発 | |

| 田中友也 | 保険給付額から見た介護保険サービス利用の地域的特徴 | |

| 安井秀一郎 | 産直住宅事業の展開と木材産地の変容 -岐阜県中濃地域を事例に- | |

| 李 賢郁 | ライフコースからみた韓国女性の就職移動 | |

| 2006 | 深瀬圭司 | 水産物における「マス流通」の変容 |

| 北川卓史 | 日本のインターネット通信販売に関する地理学的研究 -オンラインモール出店者の事例を中心に- | |

| 外枦保大介 | 企業城下町における主体間関係の再構築 -山口県宇部市における産学官連携を事例として- | |

| 與倉 豊 | 産業集積と地域の雇用成長 -新しい空間経済学における実証分析の可能性- | |

| 2007 | 小野彩子 | 研究開発の海外展開と知識のグローバル結合 -松下電器グループを事例として- |

| 久木元美琴 | 大都市圏郊外における学童保育の変容 -高度成長期以降の川崎市を事例として- | |